線状降水帯とは?

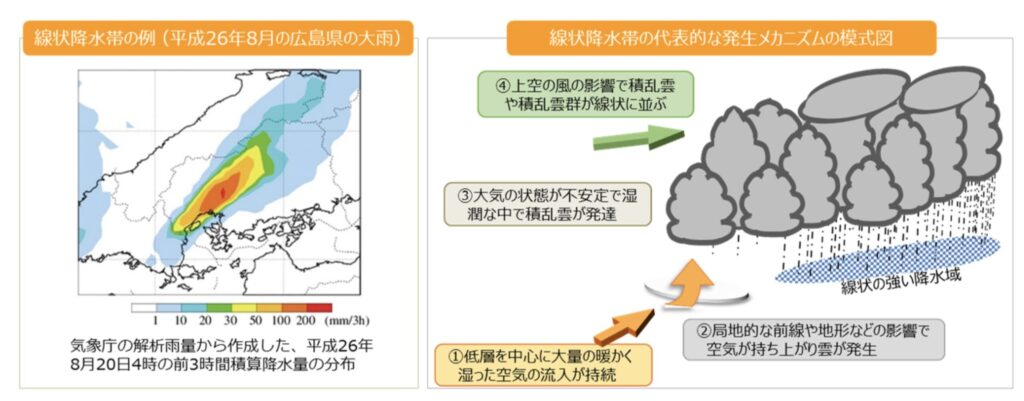

「線状降水帯(せんじょうこうすいたい)」とは、次々と発生する積乱雲が同じ場所に連なり、帯のように停滞する現象です。

このため、狭い範囲に猛烈な雨が長時間降り続け、洪水や土砂災害の大きな原因になります。

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/kishojoho_senjoukousuitai.html(参照:2025-07-14)

まるで空の上に「雨雲のベルト」ができたような状態で、一度発生すると短時間で川が氾濫したり、土砂崩れが起こることもあります。

特に日本では、梅雨や台風シーズンに発生しやすく、過去にも大きな災害を引き起こしています。

気象庁は2021年から「顕著な大雨に関する情報」の発表を開始しました。

しかし発生を予測するのはとても難しいのが現状です。そのため、日頃からハザードマップや避難経路の確認が重要です。

避難情報が出たら、ためらわずに早めの行動を心がけましょう。

自宅の周辺に川や山がある場合は特に注意が必要です。

気象情報のチェックは必須

災害から身を守るためには、日ごろから気象情報をチェックすることが大切です。

例えば、気象庁や自治体のホームページ、テレビのニュース、スマートフォンの防災アプリなどを使って、天気や災害情報を確認しましょう。

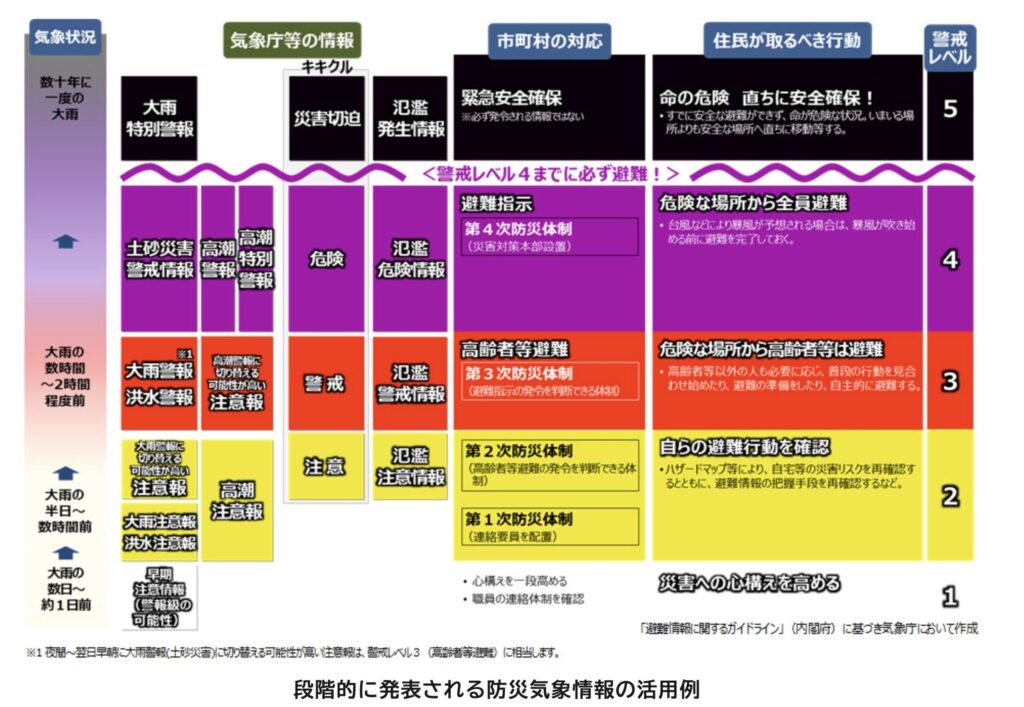

「警報」「注意報」「大雨特別警報」など、発表される情報にはそれぞれ意味があります。

特に「線状降水帯発生情報」や「土砂災害警戒情報」は、命に関わる危険を示しています。台風の場合は、進路予測だけでなく「暴風域に入る時間」や「高潮」の情報も重要です。

最近は気象庁が「キキクル(危険度分布)」という色分けの地図も提供しています。自分の住んでいる地域がどの程度危険なのか、視覚的に確認できます。

https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201206/1.html(参照:2025-07-14)

気象情報は、朝と夜だけでなく、こまめにチェックするのが理想です。

また、家族や近隣の人と「気象情報を見たらどう動くか」を話し合っておくと安心です。

早めの避難が命を守る

災害時に最も大切なのは「早めの避難」です。

大雨や台風、線状降水帯が発生してから避難を始めると、すでに道路が冠水していたり、避難所にたどり着けないこともあります。

例えば、「まだ大丈夫」と思って家にとどまっていた結果、玄関から水が入ってきて動けなくなるケースも少なくありません。特に夜間の避難は視界が悪く危険が増します。

そのため、自治体が「避難指示」を出す前に、自主的に避難を始めることが重要です。「高齢の家族がいる」「小さな子どもがいる」場合は、移動に時間がかかるため、さらに早めの行動が必要です。

避難所が近くにない場合は、親戚や友人宅への避難も選択肢になります。また、川の近くや崖の下に住んでいる場合は、天気予報の段階で「避難準備」を考えましょう。

最近では、防災アプリや自治体のメール通知などで災害情報を早く知ることもできます。「迷ったら避難」が、命を守る大原則です。

ハザードマップの確認をしよう

防災の基本は、まず自分の住んでいる地域の「ハザードマップ」を確認することです。

ハザードマップとは、市区町村が作成している「災害リスクが高い地域」を示した地図で、洪水・土砂災害・津波などの危険区域が色分けされています。

例えば、家の近くに川がある場合、洪水時に浸水する可能性があるエリアが一目で分かります。

また、山や崖が近いなら、土砂崩れのリスクも確認でき、「自宅は大丈夫だろう」と思い込んでいても、実際はハザードマップで危険区域に指定されていることもあります。

事前に知っておけば、どこに逃げるべきか、どの道を使うべきかが分かります。

市区町村のホームページや役所で、ハザードマップは誰でも無料で入手できます。最近はスマホアプリやオンライン版も増えていて、簡単に確認できます。家族と一緒に避難場所を決める時にも、ハザードマップはとても役立ちます。

備えておきたい防災グッズ

非常用持ち出し袋、水、食料、モバイルバッテリー、懐中電灯、常備薬などを用意しておきましょう。

災害時、まず困るのは「電気」と「水」が使えなくなることです。だからこそ、備蓄の第一歩として「モバイルバッテリー」と「飲料水」の準備が重要です。

停電でスマホが使えなくなると、安否確認や情報収集ができなくなり、不安が一気に高まります。モバイルバッテリーがあれば、いざというときに命綱となるスマホを守れます。容量は10,000mAh以上あるものがおすすめです。

そして水。人は水がなければ3日と生きられません。1人1日あたり約3リットルが目安です。最低でも家族分×3日分を備えておきましょう。

また、災害時困るのが排泄。非常用トイレを常備しておくと安心です。凝固剤が付属しているものの方が、後処理が簡単に済みます。

万が一に備えて、保険証や運転免許証などの身分証明書も忘れずに持参して避難しましょう。

避難できない場合は「垂直避難」

「避難所まで行けない」と判断した場合は、自宅の2階や高台へ移動する「垂直避難」も選択肢の一つです。

洪水や土砂災害の危険が迫った際に、自宅の2階以上や高台に逃げる行動を指します。

例えば、大雨で道路が冠水してしまい、避難所に向かうのが危険な場合、自宅の2階やマンションの上階に移動することで命を守ることができます。特に夜間や高齢者・乳幼児がいる家庭では、外に避難するよりも垂直避難の方が安全なケースもあります。

実際、過去の豪雨災害でも「早めに2階へ移動したことで命が助かった」という事例があります。1階にとどまっていると、床上浸水や土砂流入で逃げ遅れるリスクが高まるので注意が必要です。

また、マンションの低層階に住んでいる場合は、隣近所の上階に声をかけて協力してもらうのも良いでしょう。

自宅の構造上、垂直避難が難しい場合は、事前に避難場所を相談しておくことも大切です。垂直避難は「最後の手段」と考えられがちですが、状況によっては最善の選択肢になることもあります。

浸水をしてしまっている場合、水のうを作ることで被害を抑えられる可能性があります。よかったら、以下の記事ものぞいてみてくださいね。

まとめ

線状降水帯は、いつどこで発生するかわかりません。

「自分は大丈夫」と思い込まず、気象情報をこまめにチェックし、早めの避難行動を心がけてください。

日頃から備えておけば、いざという時に落ち着いて行動できます。

あなたとあなたの家族の命を守るため、ぜひ今日から防災意識を高めていきましょう。

<記事を作成するにあたり参考にしたサイト>

気象庁 線状降水帯に関する各種情報

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/kishojoho_senjoukousuitai.html(参照:2025-07-14)

ランキングに参加しています。ポチッとしてもらうと、とても励みになります(^-^)/

記事が気に入ったら

フォロープリーズ!

Wrote this articleこの記事を書いた人

あかぐり

クレジットカードを使い続けて10年以上。初めてクレジットカードを作る人に向けて、また、サイトに来てくれた人の経験や知識に「ちょい足し」するべく、クレジットカードの実体験とお金に関する情報を発信しています。