人と野生動物は、思った以上に近い距離で暮らしています。

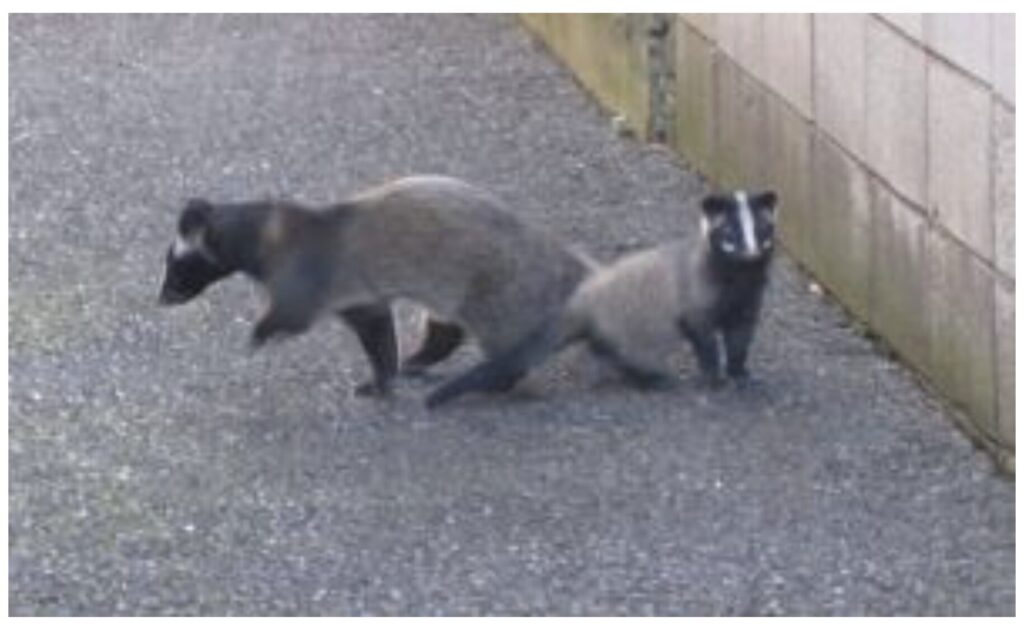

庭先に現れるハトやカラス、夜に見かけるタヌキやハクビシン。

その姿は可愛らしく、思わず餌をあげたくなることもあるでしょう。

しかし、野生動物には「飼ってはいけない」「餌を与えてはいけない」などのルールがあります。

なぜなら、病気や生活被害、さらには法律で保護されているケースもあるからです。

知らずに接してしまうと、人も動物も不幸になってしまうことがあります。

大切なのは、正しい知識を持ち、適切な距離感を保つこと。

この記事では、野生動物と幸せに共存するためのポイントや、自治体の支援制度について紹介します。

飼ってはいけない野生動物

私たちの身近にいる野生動物の中には、「かわいいから」「珍しいから」という理由で飼いたくなるものがいます。

しかし、法律で「飼ってはいけない」と定められている動物が存在します。

特に注意すべきは、外来種や人に危険を及ぼす可能性のある「特定動物」です。

たとえばアライグマ。アニメの影響もあり一時期ペットとして人気でしたが、農作物被害や感染症リスクが問題となり、現在は飼育が禁止されています。

同様に、ハリネズミもペットショップで見かけることがありますが、種類によっては飼育に制限がある場合があります。

「小さいから安全そう」と思っても、病原菌を媒介する可能性があるため注意が必要です。

また、毒を持つヘビや大型の猛禽類、サル類などは「特定動物」に指定されており、原則として一般の人が飼うことはできません。もし無許可で飼育した場合、法律違反となり罰則を受ける可能性もあります。

飼育禁止動物の調べ方

では、具体的にどの動物が禁止されているかをどう調べればよいのでしょうか。

環境省の公式サイトや、各自治体のホームページには「飼ってはいけない動物リスト」や「特定外来生物の一覧」が公開されています。動物ごとに「輸入禁止」「飼育禁止」「販売禁止」と細かくルールが分かれているので、必ず確認することが大切です。

「かわいいから飼いたい」という気持ちの裏に、人や自然への大きなリスクが潜んでいることを知る必要があります。

知らずに飼ってしまうと、その動物を手放さざるを得なくなり、結果として命を危険にさらすことにもつながります。

私たちが守るべきことは、動物の可愛さに惹かれることではなく、適切な距離を保つことです。

餌やり厳禁の動物たち

公園や観光地で見かけるハトやカラスに、ついパンくずをあげたくなることがあります。しかし、こうした行為は一見優しさに見えて、実は動物と人間の双方に悪影響を及ぼします。

まず代表的なのはハト。大量発生の原因となり、フン害や建物の汚損、感染症リスクを広げます。カラスに餌を与えると、人慣れしてゴミを荒らすようになり、地域全体の生活環境に悪影響を与えます。

また、山間部や観光地で問題となるのがサルやシカです。人から餌をもらう経験を覚えると、人家や畑に近づき、農作物を荒らすようになります。

さらに人間に対して攻撃的になるケースもあり、観光地での事故やけがが後を絶ちません。

特に危険なのが熊への餌付けです。一度人の食べ物の味を覚えた熊は、人里に繰り返し出没するようになり、人間との衝突が増えます。

最悪の場合「危険な熊」として駆除される結末を招いてしまいます。「かわいそうだから」と思っても、その優しさが動物を苦しめる結果につながるのです。

野生動物は本来、自然の中で自分の力で生きる存在。

人間が餌を与えることは、野生動物から生きる力を奪ってしまう行為です。

大切なのは「かわいそう」ではなく、「自然のまま生きさせる」という視点。そのためにも、地域や観光地で定められた「餌やり禁止ルール」を守ることが重要です。

私たちが餌を与えない選択をすることで、野生動物は本来の生態系の中で健康に生きることができます。

共存を考える上で、まず「餌やりをしない」というシンプルな行動が、最大の配慮となるのです。

病気を持つ可能性のある野生動物

私たちの身近な場所にも暮らしている野生動物には、病気を持っている可能性があることをご存じでしょうか。

可愛い見た目に油断して接触してしまうと、思わぬ感染症にかかるリスクがあります。例えば、ハクビシン。屋根裏や庭先で見かけることがありますが、狂犬病や寄生虫を媒介する恐れがあります。

狂犬病は哺乳類が感染する人獣共通の感染症で、発症すれば致死率はほぼ100%です!ご注意を。

引用:板橋区 ハクビシンの被害

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/tetsuduki/pet/gairai/1002229.html(参照:2025-09-05)

また、タヌキも同様に感染症や皮膚病を広げる可能性があり、人やペットに被害を及ぼすことがあります。

ネズミはさらに注意が必要です。古くから疫病の媒介として知られており、サルモネラ症やレプトスピラ症といった感染症の原因になることがあります。

都市部の飲食店や家庭で発生することもあり、非常に身近なリスクといえるでしょう。

これらの病気は人間だけでなく、ペットの犬や猫にもうつる場合があります。

外で動物に触れたあと、十分に手洗いをしないと、家庭内に感染を持ち込んでしまう危険があるのです。特に野生動物の糞尿は、多くの細菌や寄生虫を含んでいる可能性があります。

知らずに触れてしまったり、庭や畑に残された糞を処理する際に感染するケースもあります。

そのため、野生動物には直接触れないことが原則です。もし接触してしまった場合は、必ず手洗いや消毒を行い、体調の変化に注意してください。

見た目は愛らしくても、野生動物は「病気を運ぶ可能性がある存在」だと理解することが大切です。

法律で守られている野生動物

私たちの身近にいる動物の中には、法律で守られている存在が数多くあります。

その代表が鳥やコウモリなどで、特に巣や卵については注意が必要です。

日本では「鳥獣保護法」という法律があり、野生の鳥や獣を勝手に捕まえたり、傷つけたりすることは原則禁止されています。

この法律は、動物たちの生態系を守るとともに、人と自然の共存を促すために定められています。

引用:東京都 環境局 野生鳥獣との接し方について鳥獣保護管理法(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)により許可なく野鳥を捕獲・殺傷すること、飼うことは禁止されています。違反者には1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。東京都では、愛玩目的での捕獲・飼養は認めていません。

https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/nature/animals_plants/birds/faq(参照:2025-09-05)

例えば、庭先や軒下にできたツバメの巣。フンが落ちて困ると感じても、巣や卵を壊すことは法律違反にあたります。

また、コウモリも同様に保護対象です。夜になると飛び回る姿を見かけることがありますが、勝手に駆除したり巣を壊すことはできません。

「ちょっと邪魔だから」と軽い気持ちで行動してしまうと、知らないうちに違反行為となる可能性があります。

違反した場合には罰則が科されるケースもあり、注意が必要です。もし巣が生活に支障をきたしている場合は、自分で処理せず自治体や専門業者に相談するのが正しい対応です。

自治体には、鳥獣保護に関する窓口が設けられていることも多く、安心して相談できます。

私たちがルールを守ることで、動物たちは安全に繁殖や子育てを行うことができます。

そして結果的に、生態系のバランスが維持され、自然環境が守られていくのです。「知らなかった」では済まされない身近なルール。

野生動物と暮らすうえで最低限の知識として、鳥獣保護法の存在を覚えておきましょう。

自治体の補助金や支援制度

近年、イノシシやシカによる農作物被害が深刻化しており、自治体は住民と協力しながら対策を進めています。

その一環として、被害対策に参加する人や団体に補助金を交付する制度が広がっています。

例えば、電気柵や防護ネットを設置する際の費用を自治体が一部負担してくれるケースがあります。また、捕獲活動に協力する人に報奨金を支給する制度もあり、地域ぐるみの取り組みを後押ししています。

例えば、魚沼市では野生鳥獣による農作物被害等を防止するため、鳥獣被害対策として整備する電気柵等の資材費について助成を行なっています(上限50万円)。

一方で、野生動物との共生を意識した支援も整えられています。

たとえば、動物が人里に下りてこないように山林の環境を整備する事業に助成金が出る場合があります。さらに、地域によっては生態系を守るための環境保全活動にも補助が行われています。

巣箱の設置やビオトープづくり、緑地保全活動に対して助成金が交付されるケースです。

例えば愛知県では、自然環境保全、調査研究、学習、普及啓発等の活動に関わる助成金・補助金の施策があります。

こうした取り組みは「害獣対策」と「自然との共生」を両立させるために欠かせません。単に駆除するのではなく、環境を整えることで人と動物の棲み分けが可能になるのです。

補助金や助成制度の内容は自治体ごとに異なります。

農林課や環境課などの窓口に確認すれば、詳細な条件や申請方法を知ることができます。

まとめ:正しい知識が共存を支える

野生動物との関わりは、私たちの暮らしにとって避けられない課題です。

しかし一方で、動物たちもまた大切な自然環境の一部として生きています。

法律や自治体の支援制度を知り、正しい方法で向き合うことが求められます。

補助金や助成制度を活用することで、被害を防ぎつつ共生の道を探ることができます。

身近なルールを守ることは、自然と人との調和につながります。

一人ひとりの理解と行動が、未来の豊かな環境を形づくるのです。

今できる取り組みから、持続可能な共生社会を築いていきましょう。

ランキングに参加しています。ポチッとしてもらうと、とても励みになります(^-^)/

記事が気に入ったら

フォロープリーズ!

Wrote this articleこの記事を書いた人

あかぐり

クレジットカードを使い続けて10年以上。初めてクレジットカードを作る人に向けて、また、サイトに来てくれた人の経験や知識に「ちょい足し」するべく、クレジットカードの実体験とお金に関する情報を発信しています。