突然の落雷や突風、竜巻は、私たちの生活を一瞬で脅かす自然災害です。

しかし、これらには共通して「前兆」があり、知識を持つことで命を守る行動につなげることができます。

例えば、雷鳴や黒い雲、急な冷たい風などは、危険が迫っているサインです。

また、竜巻の発生前には特有の空模様や不自然な静けさが訪れることもあります。

こうした兆候を理解しておけば、いざという時に素早く避難できるのです。

さらに、もし被害を受けてしまった場合も「り災証明書」を申請することで、自治体からの支援を受けられます。

事前の備えと、被災後の正しい手続きを知っておくことが、安心して生活を再建する第一歩になります。

本記事では、落雷・突風・竜巻の前兆と、被災時に必要なり災証明書について分かりやすく解説します。

前兆を知ることで命を守る

落雷の前兆を見逃さない

雷は突然落ちるイメージがありますが、実際にはサインがあります。

黒い雲が急に広がる、ゴロゴロという雷鳴が聞こえる時は要注意です。

また、急に空気が冷たくなるのも落雷の前兆の一つ。

金属類に静電気のような音がする場合は非常に危険です。

このような時は建物内に避難し、木の下などは避けることが命を守るポイントです。

突風が起きる前に見られる現象

突風は短時間で発生し、住宅や車に被害を与えることがあります。

前兆としては、突然の強い風や急な気温変化が挙げられます。

空に不気味な雲が低く垂れ込める場合も要注意です。

洗濯物や屋外の物が大きく揺れるのもサインの一つ。

「風が急に変だ」と感じたら、早めに室内へ避難しましょう。

竜巻の前兆を知る

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/books/tatsumaki/index.html(参照:2025-09-10)

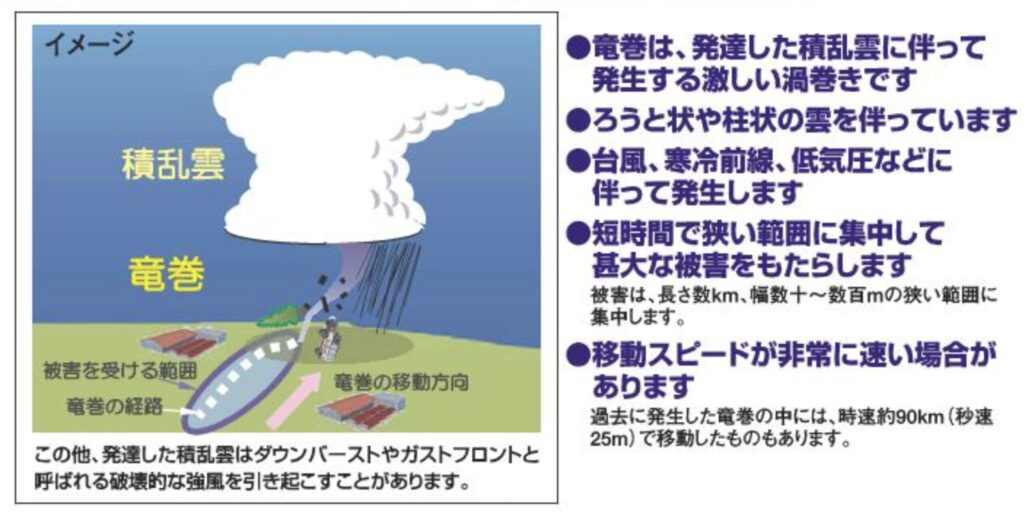

引用:政府広報オンライン 竜巻から身を守るために「竜巻注意情報」をご活用ください竜巻は、積乱雲に伴う強い上昇気流により発生する激しい渦巻きで、多くの場合、漏斗状または柱上の雲を伴います。その被害域は幅数十メートルから数百メートルで、時速90キロメートルで移動したものもあるなど非常に速いスピードで数キロメートルに渡って移動する場合があります。

https://www.gov-online.go.jp/useful/article/200805/5.html(参照:2025-09-10)

竜巻は日本でも近年被害が増えています。

前兆として、黒い雲の下に漏斗状の雲(ろうと雲)が現れることがあります。

また、周囲が急に暗くなる、不自然に静かになるのも特徴です。

ゴーッという轟音が近づいてくることもあります。

少しでも異常を感じたら、窓のない部屋や頑丈な建物に避難しましょう。

気象庁は竜巻が発生しそうな地域の詳細な分布を「竜巻発生確度ナウキャスト」で提供しています。お住まいの地域で天候の急変が予想される場合は、ぜひご活用ください。

命を守るための行動

屋外にいる場合は、金属や木の下を避けて、頑丈な建物に避難

屋外で雷や突風の危険を感じたら、まずは金属や木の下を避けましょう。

傘や自転車、ゴルフクラブなどの金属は雷を呼び込みやすく危険です。

また、木の下は雨をしのげるように見えても、雷が直撃するリスクがあります。

安全なのは、頑丈なコンクリート製の建物やしっかりした施設に入ること。

公園や広場では屋根付きの休憩所に入るのではなく、建物を探してください。

避難が遅れると一瞬で危険にさらされるため、早めの行動が命を守ります。

「近くに安全な建物があるか」を日頃から意識しておくことも大切です。

車に避難するのも有効(ただし窓を閉める)

近くに安全な建物がない場合、車に避難するのも効果的です。

車は金属の外装が「ファラデーケージ」の役割を果たし、雷の電流を車体の外側に逃がしてくれます。

ただし、窓を開けていると雷や強風の影響を受けやすくなるため、必ず窓を閉めましょう。

停車する際は電柱や木のそばを避け、落下物のない広い場所が理想です。

エンジンを切り、ラジオやスマホで気象情報を確認すると安心です。

雷の間は金属部分に触れないようにしましょう。

車は「一時的な避難場所」として覚えておくと安心です。

雷や豪雨の際、車は一時避難に有効です。金属の車体が電気を逃がすため「雷シェルター」の役割を果たします。

ですが、竜巻の際の車への避難は危険です。 風で転倒・飛ばされる可能性があり、むしろ被害が大きくなるケースがあります。

竜巻や突風の際は「頑丈な建物の窓のない部屋」に避難しましょう。

屋内では窓から離れる、カーテンを閉める、電化製品のコードを抜く

屋内に避難した後も安心はできません。窓ガラスは強風や飛来物で割れる可能性があります。

窓から離れ、カーテンを閉めることで、ガラスが飛び散っても被害を最小限にできます。

また、落雷による電気の逆流で電化製品が故障したり、火災の原因になることもあります。

そのため、使っていない電化製品のコードは早めに抜いておくことが望ましいです。

停電に備えて、懐中電灯やモバイルバッテリーを手元に置くと安心です。

屋内にいても「窓際や電化製品に近づかない」ことが重要な行動です。

家族で役割を分担して準備しておくと、慌てずに対応できます。

竜巻注意情報が出たら「頑丈な建物の窓のない部屋」に避難

竜巻注意情報が出た場合、最も安全なのは「窓のない部屋」に避難することです。

窓のある部屋では飛来物やガラス破片でけがをする恐れが高まります。

浴室やトイレ、物置など、家の中心にある小さな部屋が避難先として有効です。

避難の際はヘルメットや座布団などで頭を守る工夫をしましょう。

もし頑丈な建物が近くにない場合は、低い姿勢をとって身を守ることも必要です。

学校や公共施設では、避難経路が示されているので指示に従うのが安心です。

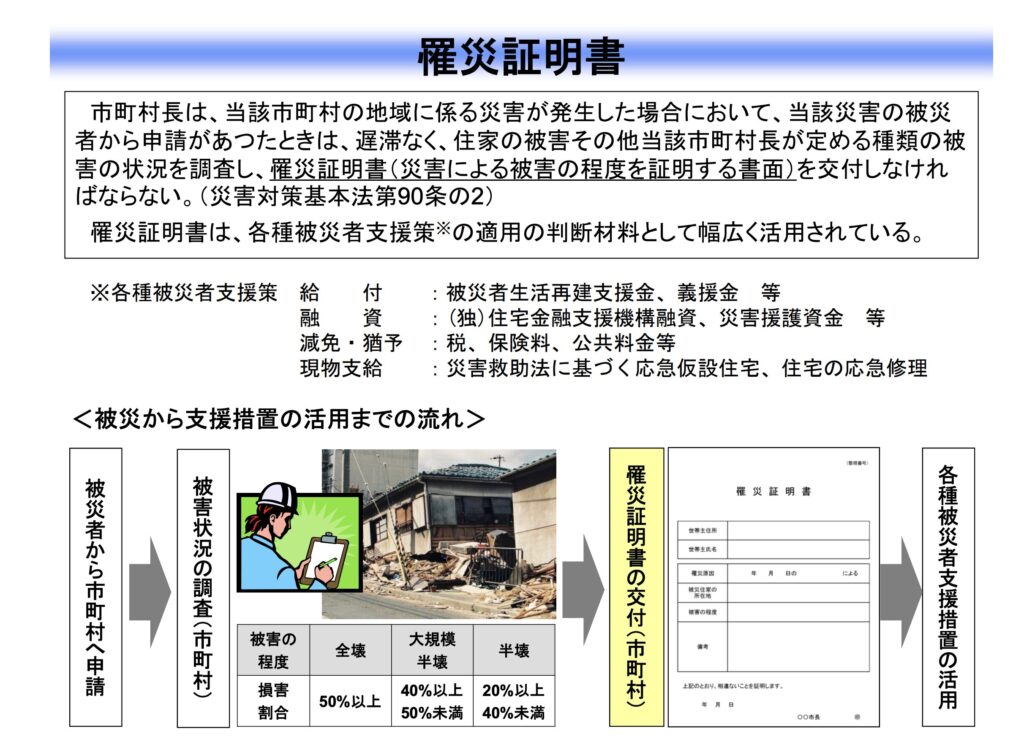

被災した場合に必要な「り災証明書」

https://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/pdf/risaisyoumeisyo_gaiyou.pdf(参照:2025-09-10)

り災証明書とは?

り災証明書とは、自然災害で自宅や家財が被害を受けた際に、自治体が被害の程度を公式に証明する公的書類です。

「全壊」「半壊」「一部損壊」といった被害の区分が明記され、被害の状況を第三者に示すために必要となります。

災害後の生活再建を支える第一歩となる書類であり、被災者にとって非常に重要な意味を持ちます。

証明を受けることで、支援制度や補助を受ける権利が明確に認められるのです。

り災証明書は申請期限が設けられている場合があります。災害により被害を受けた場合は、早めの申請を心がけましょう。

支援金・保険・仮設住宅の入居などに必要

り災証明書は、各種の支援を受ける際の必須書類となります。

例えば、被災者生活再建支援金や自治体の見舞金、さらには民間の火災保険・地震保険などの請求に必要です。

また、仮設住宅や公営住宅への入居申請にも提出を求められるケースがあります。

この証明がないと、被災者としての支援を十分に受けられない可能性があるため、取得は欠かせません。

発行を受けるには、写真記録や被害状況の申請が必要

り災証明書を発行してもらうには、被害を正確に伝える証拠が必要です。

家屋や家財の被害状況を写真で記録し、片付ける前に撮影しておくことが大切です。

自治体に申請書を提出すると、職員が現地調査を行う場合もあります。

被害の程度が証拠に基づいて判断されるため、写真や書類の準備が再建への近道になります。

発行までに時間がかかる場合もあるので、早めに申請することが大切

災害時には、多くの人が一斉に申請を行うため、り災証明書の発行には時間がかかることがあります。

特に大規模災害時は調査や確認作業が集中し、数週間から数か月待たなければいけないことも珍しくありません。

その間に支援を受けられない状況を避けるためにも、できるだけ早く申請を行うことが重要です。

「落ち着いてから」ではなく、被災直後から手続きを始める意識を持っておくと安心です。

まとめ:前兆を見逃さない

自然災害は予測が難しく、時に私たちの生活を一変させてしまいます。

しかし、正しい知識を持ち、日頃から備えておくことで被害を減らすことは可能です。

竜巻や突風は一瞬で迫ってくるため、早めの気づきと素早い行動が命を守る鍵となります。

「自分は大丈夫」と思わず、身近な避難場所や対策を確認しておきましょう。

どうか日々の生活の中で、災害への意識を忘れずにお過ごしください。

ランキングに参加しています。ポチッとしてもらうと、とても励みになります(^-^)/

記事が気に入ったら

フォロープリーズ!

Wrote this articleこの記事を書いた人

あかぐり

クレジットカードを使い続けて10年以上。初めてクレジットカードを作る人に向けて、また、サイトに来てくれた人の経験や知識に「ちょい足し」するべく、クレジットカードの実体験とお金に関する情報を発信しています。