「防災グッズは色々ありすぎて、何を揃えたらいいのかわからない」

そんな声をよく耳にします。

いざという時に困らないためには、まず「本当に必要なもの」を知ることが大切です。

今回は、賢い防災グッズの選び方と、自治体の補助金制度についてご紹介します。

本当に必要な防災グッズは?

「便利そうだから」「話題になっているから」といって、全てを揃える必要はありません。

まずは「最低限必要なもの」から準備しましょう。

【最低限の防災グッズ例】

- 水(1人1日3L×3日分) → 災害時は水道が止まることも。飲み水だけでなく、手洗いや歯磨きにも使います。

- 食料(3日分が目安) → レトルト食品、缶詰、栄養補助食品など。火や水を使わずに食べられるものが理想です。

- 非常用トイレ → トイレの問題は切実です。断水時にも使える簡易トイレを準備しましょう。

- 常備薬・持病の薬 → 持病の薬は命に関わることも。多めに用意しておくと安心です。

- 懐中電灯・ラジオ(手回し式も便利) → 夜間の停電時に必要です。ラジオは情報収集にも役立ちます。

- モバイルバッテリー → 携帯電話が命綱になることも。予備バッテリーは必須です。

- 簡易ブランケット → 災害時は体温保持が重要。コンパクトな防寒グッズを準備しましょう。

非常用トイレも忘れがちですが、断水時には欠かせません。非常用トイレは長期保存可能で、凝固剤や防臭袋などが付いていると後処理が楽になります。

家族構成に合わせた準備も忘れずに

防災グッズは、家族構成に合わせた準備が大切です。子どもがいる家庭では、ミルクやおむつ、おしりふき、子ども用の非常食や飲み物を用意しましょう。

また、おもちゃや絵本など、避難生活中のストレスを和らげるアイテムも役立ちます。

高齢者がいる場合は、常備薬や持病の薬、入れ歯洗浄剤、介護用のおむつなどを忘れずに。眼鏡や補聴器の予備も準備しておくと安心です。

ペットを飼っている家庭は、ペット用の水やフード、リードやトイレシートも必要です。

ペットがいると避難所によっては一緒に避難できないこともあるため、事前に避難先の確認をしておきましょう。

家族全員が安心して避難生活を送るために、それぞれに必要な備えを見直しておきましょう。

自治体の補助金制度を活用しよう

地域によっては、防災グッズや感震ブレーカーの購入に対して助成金が出る場合もあります。

「非常用トイレセット購入費の一部助成」や「緊急地震速報受信端末の補助」など、自治体によって制度は様々です。

例えば、南さつま市では家庭用防災用品購入のために補助金を利用することができます。上限5万円(1/2まで補助、購入代金の合計額が1万円以上の防災用品を対象)まで補助されるので、5万円あれば防災グッズや備蓄をかなり充実したものにできるのではないでしょうか。

南さつま市にお住まいの方で防災グッズの購入を考えている方は、ぜひご活用ください。

引用:南さつま市 家庭用防災用品購入補助金南さつま市では、災害時の在宅避難などに備え、家庭での防災用品の備蓄を進めることで、災害時における自助力の強化に繋げるため、防災用品の購入費の一部を補助します。

災害はいつ起こるかわかりませんので、早めの備えをお願いします。

https://www.city.minamisatsuma.lg.jp/living/bosai-kotsu/kateibousai/e031148.html(参照:2025-07-18)

防災グッズの購入を検討している方は、お住まいの自治体のホームページや防災課に問い合わせて補助等があるか確認することをお勧めします。

防災グッズは「定期的な見直し」が大切

防災グッズは、いざという時に使えなければ意味がありません。非常食や飲料水には賞味期限があり、放置していると期限切れになることもあります。

また、乾電池や懐中電灯も、長期間使わないと液漏れや劣化が起こる場合があります。

子どもの成長に合わせて、サイズアウトした衣類やおむつの交換も必要です。季節が変われば、必要な防寒具や暑さ対策グッズも見直す必要があります。

家族構成や生活スタイルが変われば、備えるべき物も変わるものです。年に1回は、備蓄品をチェックする日を決めて、見直しを習慣にしましょう。

使わなかった備蓄食を災害訓練の日に食べる「防災食体験」もおすすめです。

防災グッズの見直しは、「もしも」に備える大切な行動のひとつです。

防災備蓄品はローリングストックをして上手に活用しよう

防災備蓄品は、いざという時のために揃えるだけでは不十分です。

そのまま放置していると、賞味期限切れや電池切れで使えなくなることもあります。

そこでおすすめなのが「ローリングストック」。普段から備蓄品を日常生活で少しずつ使い、使った分を補充する方法です。

例えば、レトルトご飯やカップ麺、缶詰などを日常的に食べて、なくなりそうになったら買い足します。水もペットボトルで定期的に飲み、期限が近いものから消費し、新しいものを補充しましょう。

電池やモバイルバッテリーも、普段から使って動作チェックをすることで、いざという時の備えになります。

この方法なら、備蓄品の管理がラクになり、無駄も減ります。ローリングストックは防災と日常を無理なくつなぐ賢い備え方です。

家の中の安全対策も忘れずに

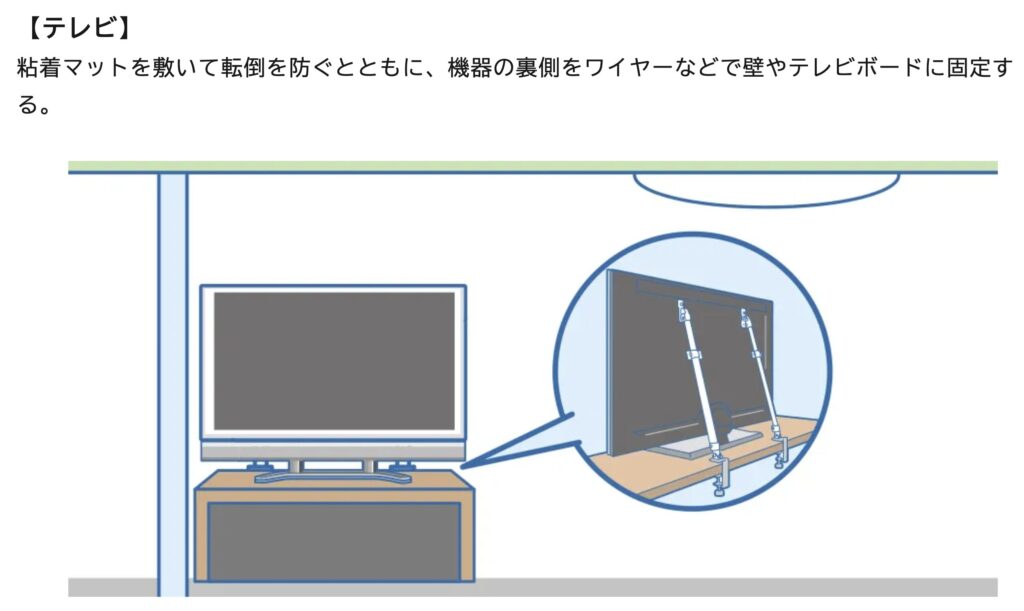

大地震が発生すると、家の中の家具や家電が凶器になることがあります。

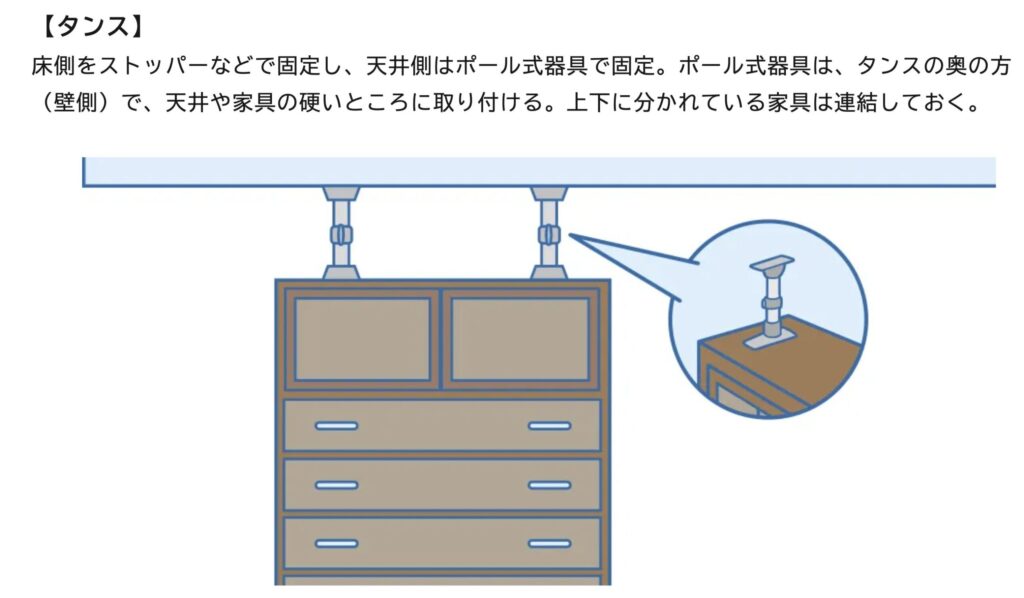

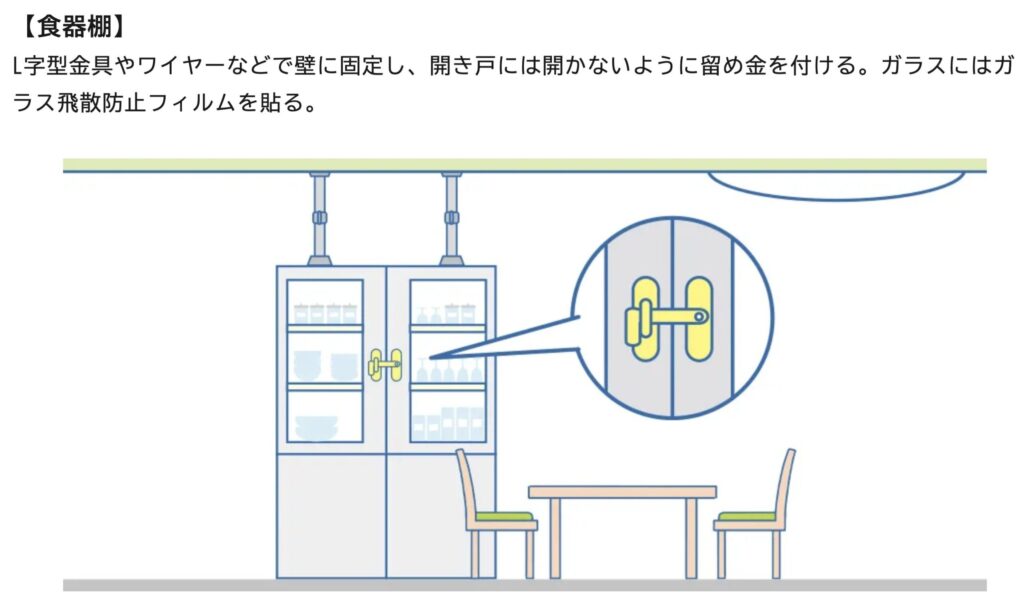

まずは、タンスや食器棚などの大型家具には、転倒防止用の突っ張り棒やL字金具を取り付けましょう。

https://www.gov-online.go.jp/article/201108/entry-8072.html(参照:2025-07-18)

https://www.gov-online.go.jp/article/201108/entry-8072.html(参照:2025-07-18)

https://www.gov-online.go.jp/article/201108/entry-8072.html(参照:2025-07-18)

冷蔵庫や本棚も固定しておくことで、倒れてくるリスクを減らせます。

寝室にはなるべく重いものを置かず、寝る場所の周りはすっきりと保つことが大切です。

また、非常口や避難経路には物を置かず、すぐに避難できる動線を確保しておきましょう。

感震ブレーカーを設置しておけば、地震発生時に自動で電気を遮断し、通電火災を防げます。

普段から家具の配置や固定を見直すことが、命を守る備えにつながります。

まとめ

防災グッズは「必要なものを、無理のない範囲で準備する」ことが大切です。

自治体の補助金も上手に活用しながら、家族の安全を守る備えを始めましょう。

日頃から意識しておくことで、いざという時に「備えていてよかった」と感じるはずです。

<記事を作成するにあたり参考にしたサイト>

引用:政府広報オンライン 災害時に命を守る一人ひとりの防災対策

https://www.gov-online.go.jp/article/201108/entry-8072.html(参照:2025-07-18)

ランキングに参加しています。ポチッとしてもらうと、とても励みになります(^-^)/

記事が気に入ったら

フォロープリーズ!

Wrote this articleこの記事を書いた人

あかぐり

クレジットカードを使い続けて10年以上。初めてクレジットカードを作る人に向けて、また、サイトに来てくれた人の経験や知識に「ちょい足し」するべく、クレジットカードの実体験とお金に関する情報を発信しています。