夏のレジャーといえば、海や川などの水辺での遊びが人気です。

しかし、その一方で毎年のように報道される水難事故。私たち一人ひとりが意識すべき「水辺の安全対策」について解説します。

増える水の事故 その背景と傾向

水の事故は、海や川、プールなど様々な場所で発生しています。

特に夏休み期間中は、家族連れや子どもたちが水辺に集まる機会が増えるため、事故のリスクも高まります。

引用:政府広報オンライン 水の事故を防ごう!海や川でレジャーを楽しむために知っておきたい安全対策まずは実際に「水の事故」がどれだけ発生しているのか、警察庁のデータを見てみましょう。

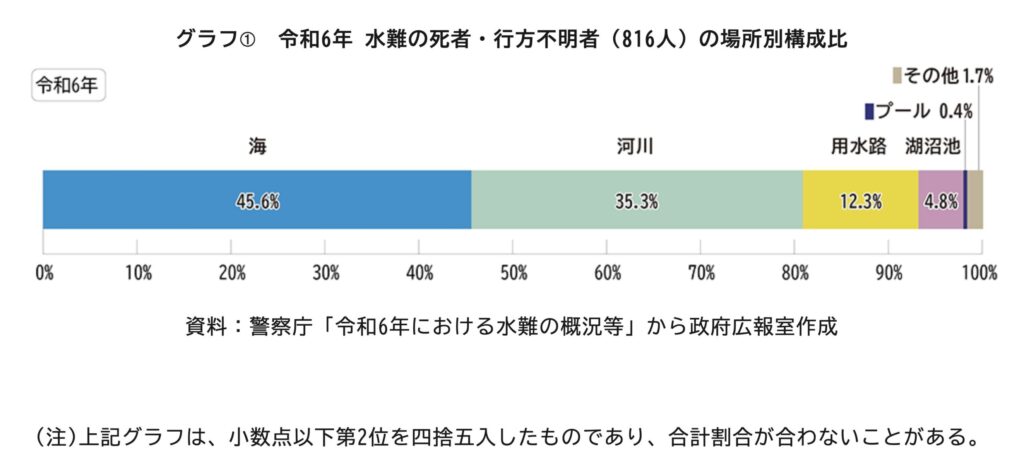

令和6年(2024年)には1,535件・1,753人の水難事故が発生しています。そして、その約半数の816人ものかたが亡くなったり、行方不明になったりしています。水の事故は、命に関わる重大な事態になりかねないということを覚えておきましょう。では、命に関わる水の事故はどのような場所で発生しているのでしょう。同年の水難の死者・行方不明者の割合を場所別に見ると、「海」が全体の45.6%と最も多く、次いで「河川」(35.3%)、「用水路」(12.3%)、「湖沼池」(4.8%)となっています(グラフ①)。

https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201608/1.html(参照:2025-08-08)

https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201608/1.html(参照:2025-08-08)

事故の多くは「油断」「過信」「準備不足」が原因。特にお子さんの事故が心配されます。後述しますが、こどもは危険を認識する能力がまだ低く、体力も大人よりありません。海や川の流れに足を掬われやすいのです。

海や川に潜む危険とは?

水辺には見た目ではわかりにくい、さまざまな危険が潜んでいます。たとえば海では、沖へと引っ張られる「離岸流(りがんりゅう)」が代表的な存在です。岸に向かって泳いでもなかなか進めず、パニックになって溺れるケースがあります。

引用:海上保安庁海洋情報部 離岸流とは離岸流とは

岸から沖へ向かって流れる海水の流れのことで、その流速は毎秒2mに達する場合もあります。(毎秒2mはオリンピックの水泳、自由形金メダリストが泳ぐ早さとほぼ同じです。) 離岸流は、海岸線のどこでも起こる可能性があり沖へ数十メートルから数百メートルに及ぶことがあります。幅は10~30メートル程度とあまり広くないのが特徴です。

離岸流に流された場合

・離岸流に巻き込まれても慌てない。(流れに逆らって泳がない)

・岸と平行に泳ぐ。

・沖向きの流れから抜け出せたら、岸に向かって泳ぐ。

※離岸流の範囲は狭いため、それを抜けると沖に流されなくなる。

離岸流が発生しやすい場所は

・海岸が太平洋や日本海等の外洋に面しているところ

・遠浅で海岸線が長いところ

・波が海岸に対して直角に入る海岸

以上の3つを充たしている海岸で発生しやすいです。

https://www1.kaiho.mlit.go.jp/KAN1/marire/riganryu/riganryu_img.html(参照:2025-08-08)

また、急な高波や風の影響で浮き輪や子どもが一気に沖に流される事故も多発しています。波が穏やかでも、風が強い日や満潮時は特に注意が必要です。

一方、川では「浅く見えても急に深くなる場所」や「滑りやすい岩場」が危険です。川底の石に足を取られて転倒し、そのまま流される事故もあります。

さらに、上流で突然の雨が降ると、短時間で水かさが増す「鉄砲水(急激な増水)」が発生することも。天気が晴れていても、上流の天候までチェックする習慣が命を守ります。

「透明で静かだから安全」と思い込むのは禁物。自然の水辺には、常に「予測できない危険」があると心得ましょう。

子どもと水辺に行くときの注意点

子どもは体力がなく、注意力も散漫です。保護者の目を離した一瞬が命に関わることもあります。

必ず大人がそばで見守る(子どもから目を離さない)

水辺では、たった数秒の油断が重大な事故につながります。特に小さな子どもは、浅い水でも転倒して溺れるリスクがあります。浮き輪やアームヘルパーを使っていても「安心」とは言えません。

子どもは水を怖がらず、急に走り出したり、深い場所へ行ってしまうことも。そうした行動をすばやく察知し、すぐに対処するには、大人がすぐそばで見守ることが絶対条件です。

「ちょっと目を離したすきに…」という事故は、毎年繰り返されています。スマホを見たり、他の作業をしている間に取り返しのつかない事態になることも。

子どもが水に入っている間は、大人が“腕の届く距離”で付き添いましょう。命を守るためには、常に見守る意識が大切です。

浮き輪だけに頼らず、ライフジャケットを着用させる

浮き輪は子どもが水に慣れるための補助具ですが、安全を保証するものではありません。波にあおられて外れたり、ひっくり返ったりするリスクもあります。

一方、ライフジャケットは身体にしっかりフィットし、水に落ちたときにも浮力を保って顔を水面に出しやすくしてくれます。海や川など、流れのある場所では特に有効です。

「泳げるから大丈夫」と思っていても、突然の流れや疲労、足を取られるような底の変化には対応できないことがあります。

子どもにはサイズの合ったライフジャケットを着用させ、大人も一緒に着ることで安全意識を高めましょう。事故を未然に防ぐ、最も確実な備えの一つです。

危険区域(遊泳禁止など)には絶対に立ち入らせない

「遊泳禁止」や「立ち入り禁止」と表示されている場所には、必ず理由があります。急な深み、強い流れ、岩場や水草など、目に見えない危険が潜んでいます。

特に川や海は自然環境が常に変化しており、安全そうに見えても、一歩踏み込むと足を取られたり、流されたりする危険があります。

子どもは好奇心から「ちょっとだけ」と思って入ってしまうこともあるため、大人があらかじめ危険区域を把握し、近づかせないようにしましょう。

注意喚起の看板やロープは「絶対に守るべきルール」であり、命を守るためのものです。安全なエリアで楽しい時間を過ごすことが、最も大切な対策です。

命を守る!大人も守るべき基本の安全対策

水の事故は子どもだけでなく、大人にも十分に起こり得ます。だからこそ、大人も「自分は大丈夫」と油断せず、基本の安全対策を徹底することが重要です。

まず、飲酒後の遊泳は絶対に避けましょう。アルコールが入ると判断力や反射神経が鈍り、泳ぎ慣れた人でも事故を起こしやすくなります。海や川でのレジャーでは、飲酒を控えるか、泳ぐ予定があるなら飲まない選択を。

また、単独行動は避け、必ず複数人で行動しましょう。万が一のとき、誰かがすぐに助けを呼べる体制を整えることが命を守るカギになります。特に川辺や離れた場所では、一人で行動するリスクは非常に高くなります。

天候にも注意を払いましょう。空模様が怪しくなってきたら、遊泳や水辺での活動は中止し、安全な場所へ移動してください。突然の雷雨や増水は、一瞬で命を危険にさらします。

そして忘れてはならないのが、ライフジャケットの着用です。泳ぎが得意でも、急な流れや波、足を取られる場所では命綱になります。子どもだけでなく、大人も積極的に着用する意識を持ちましょう。

大人が安全を意識して行動することが、子どもたちの手本にもなります。家族みんなで安全を共有し、楽しい水辺の思い出をつくりましょう。

万が一に備える持ち物リスト

水辺のレジャーに持っていくと安心なアイテムはこちら:

- ライフジャケット(子ども用・大人用)

- 笛(助けを呼ぶために有効)

- 防水バッグ(スマホや応急セットを保護)

- 水分補給用の飲み物(熱中症対策)

- 応急手当セット

これらをあらかじめ準備しておくことで、事故発生時にも落ち着いて対応できます。

結び:楽しいレジャーを安全に楽しむために

水の事故は「ほんの油断」から起こります。

水のレジャーを安全に楽しむには、「自然を甘く見ない」「子どもを目を離さず見守る」「正しい知識と準備を持つ」ことが何より大切です。

万が一のための備えと、日頃からの安全意識が、あなたと大切な人の命を守ります。ぜひ今年の夏は、「安全第一」でレジャーを満喫しましょう。

<記事を作成するにあたり参考にしたサイト>

政府広報オンライン 水の事故を防ごう!海や川でレジャーを楽しむために知っておきたい安全対策

https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201608/1.html(参照:2025-08-08)

ランキングに参加しています。ポチッとしてもらうと、とても励みになります(^-^)/

記事が気に入ったら

フォロープリーズ!

Wrote this articleこの記事を書いた人

あかぐり

クレジットカードを使い続けて10年以上。初めてクレジットカードを作る人に向けて、また、サイトに来てくれた人の経験や知識に「ちょい足し」するべく、クレジットカードの実体験とお金に関する情報を発信しています。