毎年のように日本各地で起こる大雨や台風。

川の氾濫や道路の冠水だけでなく、住宅への浸水被害も少なくありません。特に玄関や勝手口からの浸水、トイレや排水口からの逆流は、誰の家でも起こり得る身近なリスクです。

「土のうを用意しよう」と思っても、普段から備えている家庭は少ないでしょう。

そんなとき役に立つのが、家庭にある材料で作れる「簡単水のう」です。特別な道具は不要で、ポリ袋や水さえあればすぐに用意できます。

費用もかからず、設置や後片付けも簡単なのが大きな魅力。

本記事では、簡単水のうの作り方や活用法、注意点をわかりやすく解説していきます。

簡単水のうとは?

ごみ袋やポリ袋に水を入れて作る、即席の浸水対策グッズ

簡単水のうは、その名の通り「水を入れた袋」で作る即席の土のう代わりです。

市販の土のう袋や砂を使う必要がなく、ごみ袋やポリ袋があれば誰でもすぐに用意できます。袋に水を入れることで、重みと密度が生まれ、浸水をせき止める効果が期待できます。

玄関口や勝手口、車庫の出入口、排水口の逆流防止など、さまざまな場面で活躍します。水なので扱いやすく、撤去時は水を捨てるだけです。

大雨や台風などの急な浸水リスクに対して、手軽に使える防災グッズといえるでしょう。

備えがないときでも、家庭の中で即座に準備できる点が大きな魅力です。

特別な道具が不要で、家庭にあるもので作れるのが特徴

簡単水のうは、防災用品を買い揃えていなくても、家にある材料で作れるのが大きな強みです。

ポリ袋、ごみ袋、水道の水、これだけがあれば立派な浸水対策アイテムに変わります。特別な技術は必要なく、子どもや高齢者でも一緒に準備できます。

袋は二重・三重にすると破れにくく、より安心して使えるでしょう。また、未使用の袋で作れば使用後も再利用が可能で、環境にも優しい備えです。

費用がほとんどかからず、災害への「とりあえずの一手」としても心強い存在です。

作り方

大きめのポリ袋を二重にして水を入れる

https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/jyougesuidou/sonae001.html(参照:2025-09-29)

簡単水のうを作る際は、まず大きめのポリ袋やごみ袋を用意します。袋は破れやすいため、必ず二重にしておくのが基本です。

二重にすることで強度が増し、水を入れても破れにくくなります。水は袋の半分〜2/3程度を目安に入れると扱いやすいです。

満水にすると持ち運びや設置が難しくなるので注意が必要です。透明袋より黒い袋のほうが紫外線に強く、屋外でも安心です。

手早く用意できるように、事前に袋をまとめて備えておくと便利です。

空気を抜いて口をしっかり結ぶ

https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/jyougesuidou/sonae001.html(参照:2025-09-29)

水を入れた後は、袋の中の空気をしっかり抜きます。空気が入ったままだと浮いてしまい、せき止め効果が落ちてしまいます。

袋の口はきつく結び、ほどけないように二重結びにするのがおすすめです。結ぶ際は水がこぼれないよう、平らな場所で作業すると安心です。

輪ゴムやひもで縛るとさらに固定力が高まります。空気を抜くことで形が安定し、積み重ねや設置がしやすくなります。

密閉度が高まれば、使用中に水が漏れる心配も減ります。

並べて置くだけで土のう代わりに

作った水のうは、玄関前や窓際、排水口など浸水が心配な場所に並べます。土のうと同じように置くだけで、水の侵入を防ぐ壁の役割を果たします。

袋同士をすき間なく並べることが重要で、効果を大きく左右します。複数列に並べるとさらに強度が増し、長時間の大雨にも耐えやすくなります。

特にマンションの低層階や一戸建ての玄関周りで活躍します。設置が終わったら、時々水が漏れていないか点検すると安心です。

片付けも簡単で、水を流して袋を処分するだけなので後始末も楽です。

松坂市の公式ホームページで、とてもわかりやすく紹介されていました!よろしければ、そちらも参考になさってくださいね。

活用シーン

家の玄関や勝手口の浸水防止

大雨や台風で最も浸水しやすい場所のひとつが玄関や勝手口です。道路から雨水が逆流してきた場合、玄関前に水のうを並べることで効果的に防げます。

階段や段差がある家でも、ドアの隙間を狙って水が入ってくることがあります。複数列に重ねて配置することで、防波堤のような役割を果たします。

市販の土のうよりも素早く設置できるため、緊急時に役立ちます。特にマンションの低層階や平屋の住宅はリスクが高いため必須です。

「玄関マットの前に敷く」など、ちょっとした工夫でも浸水被害を大きく減らせます。

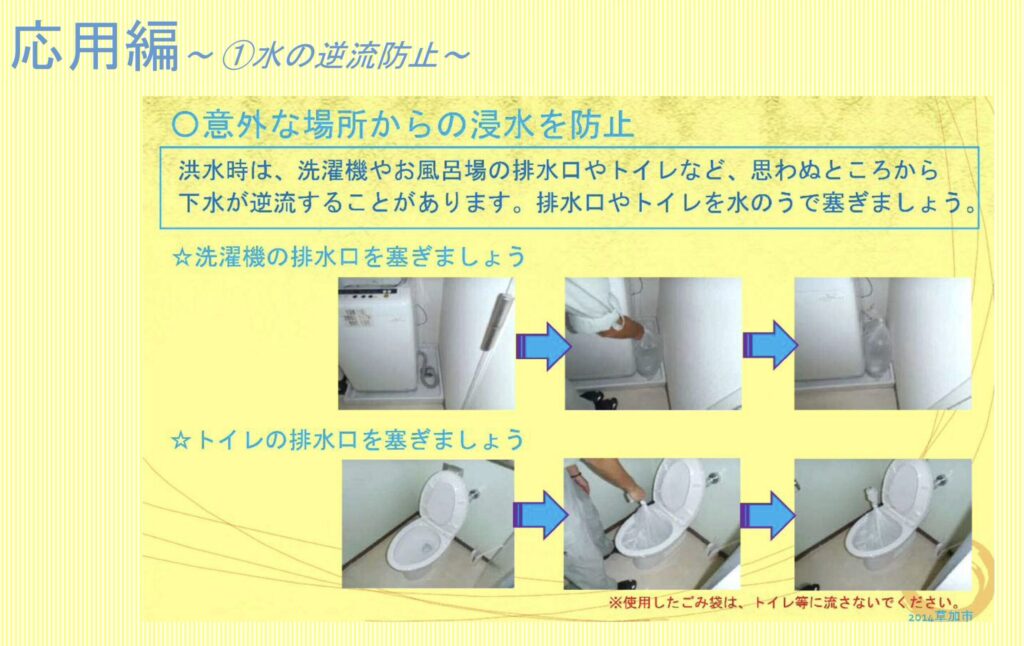

トイレや浴室の排水口からの逆流対策

https://www.city.soka.saitama.jp/cont/s1901/010/020/010/PAGE000000000000040171.html(参照:2025-09-29)

大雨で下水道が逆流すると、トイレや浴室の排水口から汚水が噴き出すことがあります。この逆流は不衛生で、清掃にも大変な労力がかかります。

水のうを排水口にしっかり押さえつけるように設置すれば、逆流防止に役立ちます。マンホール付近の住宅は特に逆流リスクが高いため要注意です。

トイレだけでなく、洗面所やキッチンの排水口にも応用できます。家庭にあるもので作れる水のうなら、複数箇所に同時対応しやすいのも利点です。

被害を未然に防ぐことで、後片付けの負担も大幅に減らせます。

ガレージや倉庫の浸水防止

https://www.city.toride.ibaraki.jp/anzen-anshin/kurashi/anzen/bosai/sonaeru/suinou.html(参照:2025-09-29)

写真は水のうを段ボール箱に入れて、それをさらにブルーシートで覆っている

自宅のガレージや倉庫は床が低く、雨水が溜まりやすい構造が多いです。車やバイク、家電や工具など、大切な財産を守るための対策が欠かせません。

入口部分に水のうを並べることで、浸水をブロックすることが可能です。大量の土のうを用意しなくても、家庭で即席に作れるのが水のうの魅力です。

倉庫の場合はダンボールや木材を床に置き、その周囲を水のうで囲む方法もあります。地面との隙間をなくすことで、内部への水の侵入を効果的に防げます。

特に地下駐車場や傾斜地の倉庫は優先的に対策しておくと安心です。

ベランダや窓のサッシ周り

集合住宅では、ベランダからの雨水侵入も意外と多いです。排水口が詰まると、ベランダに水が溜まり、窓から室内に流れ込む危険があります。

窓サッシ部分に水のうを並べておくことで、室内への浸水を防ぐことができます。特に高層階でも安心はできず、ゲリラ豪雨では一気に水が溜まることもあります。

排水口の掃除と合わせて水のうを備えると、より効果が高まります。

一戸建ての場合も、掃き出し窓からの侵入対策に応用可能です。「玄関だけでなく窓やベランダも守る」という意識が重要です。

水のうについて詳しく知りたい!という方は草加市役所や取手市のサイトで公開されている以下の記事をおすすめします。写真付きでとても詳しく書かれており、親切です。

注意点

長期間の設置には不向き(袋が破れやすい)

水のうは大きめのポリ袋を利用するため、時間が経つと紫外線や気温変化で劣化しやすいです。

長期間そのまま放置しておくと、袋が自然に破れて水が漏れ出すリスクがあります。特に屋外に設置した場合、直射日光や気温の変化で袋の強度が急激に落ちます。

また、袋の口の結び目も徐々に緩むことがあり、完全な密閉状態を維持できません。

したがって水のうはあくまで 一時的な浸水対策 として利用するのが基本です。長期的な防水を期待する場合は、専用の土のうや止水板の導入を検討する必要があります。

作成や設置は雨が降る前に行うことが大切

水のうは準備してから設置するまでに一定の時間がかかります。大雨や台風が始まってから慌てて作ると、水道が止まったり停電で照明が使えなかったりと、不便が生じて作業が困難になる可能性があります。

また、強い雨がすでに降っていると作業中に体が濡れて体調を崩す危険もあります。そのため、天気予報で大雨の可能性が示された段階で、早めに準備を済ませることが重要です。

あらかじめ作成しておけば、降雨直前に素早く設置できます。事前の準備が 安全確保と効果の最大化 に直結します。

強い水流や本格的な浸水には限界がある

水のうはあくまでも簡易的な防水手段であり、ダムのように強い水圧を支える構造ではありません。大量の水が一気に押し寄せる状況では、水のうが流されたり破れたりすることがあります。

床上浸水を完全に防げるわけではなく、被害を「減らす」ことが主な目的です。

特に川の氾濫や高潮など、大規模な災害には対応できません。そのため、避難情報が出ている場合は無理に自宅で対策を続けるのではなく、 速やかに避難行動 を取ることが最優先です。水のうの性能を過信しないことが大切です。

衛生面と処分方法にも配慮が必要

水のうを長時間使用した後は、中の水が濁ったり袋にカビや雑菌が繁殖することがあります。

そのまま放置すると悪臭や害虫の原因になるため、撤去後は速やかに処分することが望ましいです。また、袋に使った水は庭や下水に流すなど、周囲に迷惑をかけない方法で処理します。

自治体によっては災害ゴミの扱いになる場合もあるので、分別ルールを確認することも重要です。

さらに、設置や撤去時に袋が破れて床を濡らすリスクもあります。 衛生・処分・後片付け を見越した準備が必要です。

あると便利な市販品

水のうの作り方は前述の通りですが、市販品を使うという方法もあります。事前に購入しておく必要はありますが、この方が使い勝手もよく手間も少なくて済みます。

アイリスオーヤマの緊急簡易土のうは、水を入れれば5分で土のうが完成します。

「同じ水を使うなら、災害用の飲料水も入れられる水のうがいい!」

という方は、水タンクにもなる水のう袋がピッタリです。確かに、水を入れておけば水のうになるし、水のうの役割を終えた後に入れた水が使えるのは、とっても便利ですよね。

「購入したいけど、費用が心配」という方は、防災グッズに補助金を出しているのかお住まいの自治体に問い合わせてみましょう。

自治体によっては、数万円もの補助をしてくれるところがありますよ。ぜひ活用してください。

まとめ

水のうは、身近な材料で簡単に作れる「一時的な浸水対策」として非常に有効です。

玄関や勝手口、排水口、ガレージなど、設置する場所を工夫すれば、大雨による被害を大きく減らせます。ただし、長期間の設置や強い水流には対応できないなどの限界もあるため、あくまでも応急手段として活用することが大切です。

大雨や台風のニュースを耳にしたときこそ、事前の準備が被害を防ぐ第一歩となります。「自分の家のどこが弱いか」をあらかじめ確認し、水のうを含めた対策を早めに整えておきましょう。

災害時には水のうだけに頼るのではなく、避難行動や公的な情報の確認も忘れないことが重要です。

ランキングに参加しています。ポチッとしてもらうと、とても励みになります(^-^)/

記事が気に入ったら

フォロープリーズ!

Wrote this articleこの記事を書いた人

あかぐり

クレジットカードを使い続けて10年以上。初めてクレジットカードを作る人に向けて、また、サイトに来てくれた人の経験や知識に「ちょい足し」するべく、クレジットカードの実体験とお金に関する情報を発信しています。