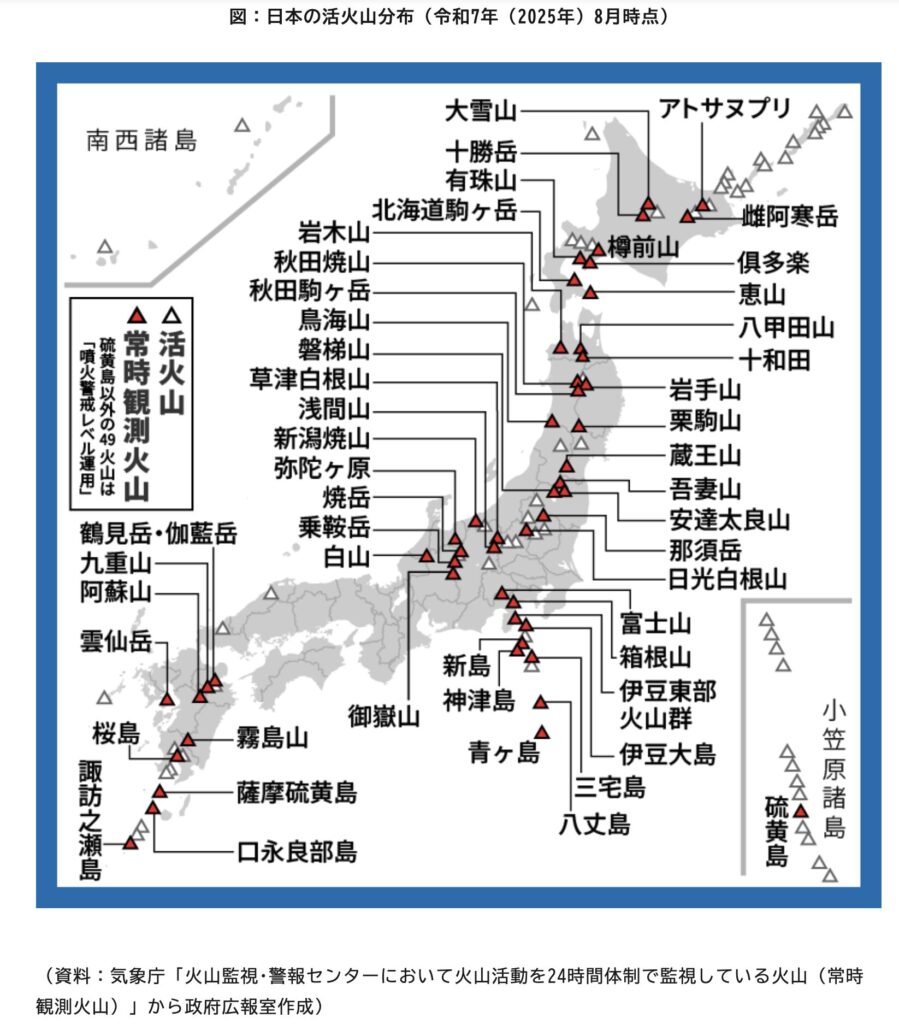

日本は世界有数の火山国であり、111もの活火山が存在します。

https://www.gov-online.go.jp/article/202508/entry-8484.html(参照:2025-08-27)

そのため、いつどこで噴火が起きても不思議ではなく、日常生活のすぐそばに潜むリスクといえます。

噴火は地震や津波と同じように、一瞬で人の命を奪う可能性がある災害です。

飛んでくる噴石や火砕流、広範囲に及ぶ降灰など、その被害は想像以上に深刻です。

しかし、「正しい知識」と「早めの行動」があれば、被害を大きく減らすことができます。

噴火警戒レベルや防災情報を理解し、いざという時に行動できる準備が大切です。

本記事では、火山災害に備えるために知っておきたい基礎知識と対策を紹介します。

火山災害の基礎知識

火山は美しい自然景観をつくる一方で、噴火による災害をもたらす危険もあります。

代表的な被害として、噴石・火砕流・溶岩流が挙げられます。

噴石

噴石は、噴火の際に火口から飛び出す岩石や火山弾のことです。

数kgから数十kgのものもあり、近くに落ちれば致命的な被害となります。

火口から数km離れた場所にまで飛ぶこともあるため、登山者や住民は特に注意が必要です。

火砕流

(写真提供:気象庁)

引用:政府広報オンライン 命にかかわる「火山災害」噴火警戒レベルを理解し、防災情報をチェックしましょう

https://www.gov-online.go.jp/article/202508/entry-8484.html(参照:2025-08-27)

火砕流は、火山灰や岩片、高温のガスが混ざり合い、時速100km以上で斜面を駆け下りる現象です。

温度は数百度に達し、遭遇すると生存はほぼ不可能です。

地形に沿って広範囲に被害を及ぼすため、迅速な避難が最も重要です。

溶岩流

(写真提供:気象庁)

引用:政府広報オンライン 命にかかわる「火山災害」噴火警戒レベルを理解し、防災情報をチェックしましょう

https://www.gov-online.go.jp/article/202508/entry-8484.html(参照:2025-08-27)

溶岩流は、噴火によって地表に流れ出したマグマです。

流れる速度は火砕流ほど速くはありませんが、数百メートルから数kmに広がります。

触れると火災を引き起こし、家屋や道路を破壊するため、長期的な被害が残ります。

これらの災害に共通するのは、火山の活動を事前に知ることの重要性です。

気象庁などが発表する噴火警戒レベルを確認し、危険区域には近づかないことが基本です。

また、避難経路や避難場所をあらかじめ確認しておくことも身を守る第一歩です。

火山災害は人の力で止めることはできません。

しかし、知識と備えによって被害を最小限に抑えることは可能です。

「火山の近くに住む」ことの意味を理解し、日頃から防災意識を持つことが大切です。

噴火警戒レベルについて

日本の火山は、気象庁が定めた「噴火警戒レベル」で監視されています。

レベルは1から5まであり、火山活動の状況と取るべき行動が示されています。

レベル1(活火山であることに留意)

平常時ですが、登山時には火山であることを意識し、火口に近づきすぎないよう注意が必要です。

レベル2(火口周辺規制)

火口周辺には立ち入り禁止となります。登山や観光は規制範囲を確認して行動しましょう。

レベル3(入山規制)

火口から離れた場所でも危険が及ぶため、登山や入山そのものが禁止されます。周辺住民も警戒を強める段階です。

レベル4(避難準備)

高齢者や要配慮者は早めの避難が求められます。一般住民も避難準備を整え、自治体の情報を確認しましょう。

レベル5(避難)

噴火による被害が切迫している状況です。自治体の指示に従い、すぐに避難することが命を守る行動となります。

重要なのは「レベルが上がったらどう動くか」をあらかじめ考えておくことです。

例えば、レベル3になったら旅行を中止、レベル4で避難経路を確認、レベル5で即行動と具体的に決めておくと安心です。

噴火は突発的に発生することもあるため、警戒レベルの意味を理解し、日頃から家族で避難の流れを共有しておくことが大切です。

防災情報の入手方法

火山災害から命を守るには、まず正しい防災情報を確実に受け取ることが大切です。

日本では気象庁が中心となり、火山の監視と情報発表を行っています。

気象庁の火山情報

気象庁は「噴火速報」「噴火警報」「火山観測情報」などを発表します。

「噴火速報」は、噴火が発生した直後に出される緊急情報です。

「噴火警報」は噴火の恐れが高まった場合や、実際に噴火が確認された場合に出されます。

気象庁の公式サイトや防災情報ポータルで、最新の警戒レベルを確認できます。

自治体の防災情報

自治体は、防災無線やメール配信、防災アプリなどで住民に情報を届けています。

避難指示が出る場合もあるため、居住地の情報伝達手段を確認しておきましょう。

防災アプリの活用

スマートフォン向け防災アプリでは、緊急速報や避難所の場所を確認できます。

特に「Yahoo!防災速報」「NHKニュース・防災」などは利用者が多く、使いやすいです。

SNSやインターネット情報の注意点

SNSでは現地の状況が早く流れる一方で、誤情報やデマも拡散されやすいのが難点です。

必ず気象庁や自治体などの「公式発表」を優先しましょう。

偽情報への対処

「噴火した」などの根拠不明な投稿をむやみに拡散することは危険です。

偽情報を広めない、見つけた場合は注意喚起や通報を行う姿勢が大切です。

正しい情報を早くつかみ、冷静に行動することが火山災害の被害を減らす第一歩です。

噴火時の行動ポイント

火山災害が発生したときは、状況に応じて適切に行動することが命を守ります。

屋外にいる場合

噴石や落下物から身を守るため、まず頭部を守る行動をとりましょう。

帽子やヘルメット、なければバッグなどで頭を覆ってください。

火山灰は目や呼吸器に大きな影響を与えるため、防塵マスクやタオルで口と鼻を覆いましょう。

目を守るためにはゴーグルが有効で、コンタクトレンズは避けましょう。

灰で道路が滑りやすくなるので、転倒に注意しながら移動してください。

屋内にいる場合

火山灰が侵入しないように、窓やドア、換気口をしっかり閉めましょう。

エアコンや換気扇も止め、室内に灰が入らないように工夫してください。

停電に備え、懐中電灯やラジオをすぐに使えるようにしておくと安心です。

避難時の持ち物

防塵マスクやゴーグル、懐中電灯は必須です。

飲料水や携帯食を持ち、数日間は自力で生活できる準備をしましょう。

スマートフォンやモバイルバッテリーも重要で、最新情報の収集や連絡手段に役立ちます。

車での行動

車で避難する場合、火山灰で視界が悪くなるのでスピードを落としましょう。

ワイパーは灰でガラスを傷つけるため、むやみに使用せず水で流すのが理想です。

エアコンは外気取り込みを避け、内部循環に切り替えてください。

火山災害時は「慌てず、身を守り、情報を確認しながら行動する」ことが大切です。

日頃からの備え

火山災害は、いつ起こるか予測が難しいため、日頃からの備えが命を守ります。

まず大切なのは「避難経路」と「避難所」を家族で確認しておくことです。

家から避難所までの道を実際に歩き、危険な場所がないかチェックしましょう。

非常持ち出し袋の準備

基本的な水・食料・懐中電灯・ラジオ・充電器などに加え、火山対策用品も必要です。

具体的には、防塵マスクやゴーグル、帽子、厚手の手袋を入れておきましょう。

火山灰は目・鼻・口に入りやすく、呼吸器や視界に大きな影響を与えるためです。

家族での役割分担

避難時に誰が非常持ち出し袋を持つか、ペットをどうするかを話し合っておきましょう。

高齢者や子どもがいる家庭は、介助方法も確認しておくと安心です。

火山灰への対処

噴火後には、家や道路に大量の火山灰が積もることがあります。

火山灰は水を含むと固まりやすく、掃除が困難になるため乾いたうちに処理しましょう。

掃除には使い捨てマスク・ゴム手袋・ほうき・シャベルなどを準備しておくと便利です。

生活再建に備える工夫

灰で水道が詰まることもあるため、水を入れたバケツやポリタンクを備蓄しておきましょう。

また、車を使う人は火山灰でエンジンやフィルターが傷むため、カバーや予備のフィルターを用意するのも有効です。

日頃の備えは「いざという時に迷わず行動できる力」になります。

家族で防災会議を開き、準備を習慣化しておくことが何よりの安心につながります。

まとめ

火山は私たちに豊かな恵みをもたらす一方で、突発的に大きな被害を及ぼすこともあります。

噴石や火砕流、溶岩流といった災害の特徴を正しく理解しておくことは、自分や大切な人の命を守る第一歩です。

火山活動のリスクは完全に避けられませんが、情報を得て備えることで被害を最小限にすることは可能です。日ごろから防災意識を持ち、避難経路や緊急連絡手段を確認しておきましょう。

もしものときに冷静に行動できるよう、今から準備を始めることが大切です。

<記事を作成するにあたり参考にしたサイト>

政府広報オンライン 命にかかわる「火山災害」噴火警戒レベルを理解し、防災情報をチェックしましょう

https://www.gov-online.go.jp/article/202508/entry-8484.html(参照:2025-08-27)

ランキングに参加しています。ポチッとしてもらうと、とても励みになります(^-^)/

記事が気に入ったら

フォロープリーズ!

Wrote this articleこの記事を書いた人

あかぐり

クレジットカードを使い続けて10年以上。初めてクレジットカードを作る人に向けて、また、サイトに来てくれた人の経験や知識に「ちょい足し」するべく、クレジットカードの実体験とお金に関する情報を発信しています。