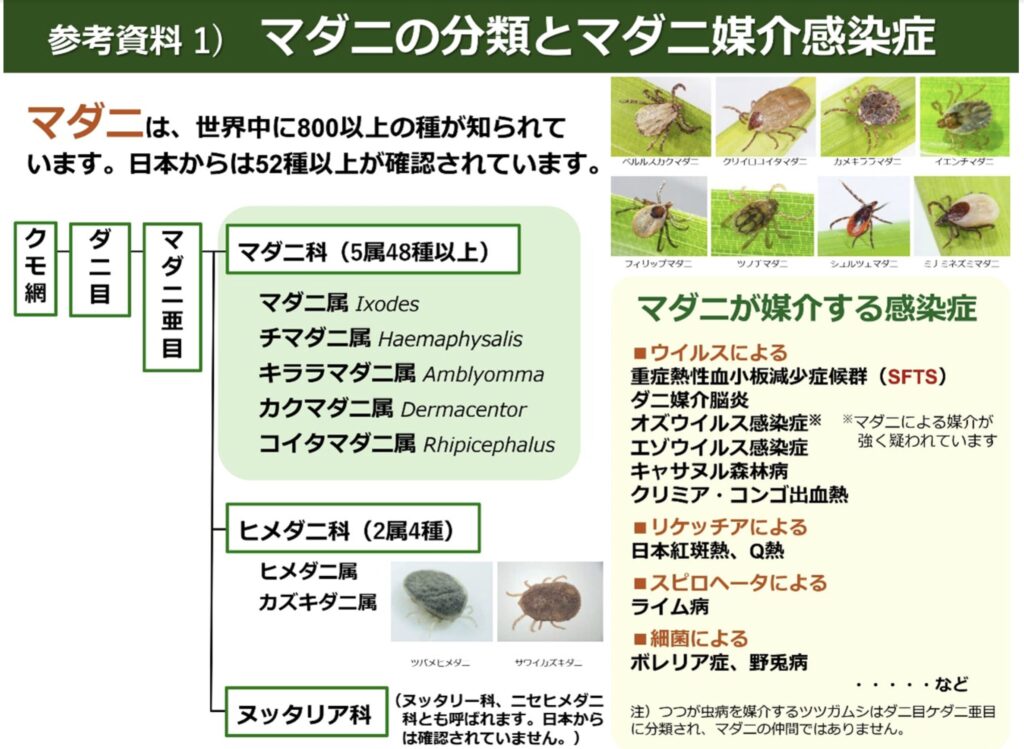

近年、ニュースや自治体の発表などで耳にすることが増えた「SFTS(重症熱性血小板減少症候群)」。

これは、マダニに刺されることで感染するウイルス性の感染症で、発熱や嘔吐、下痢、出血症状などを引き起こすことがあります。

日本国内でも毎年のように患者が報告されており、重症化すると命に関わるケースもあるため、決して油断できません。

SFTSは、春から秋にかけて活動が活発になるマダニを介して感染しますが、冬でも油断は禁物。

ハイキングや庭仕事、ペットとの外出など、日常の中にも感染リスクは潜んでいます。

自分自身や家族、ペットを守るために、正しい知識を身につけておきましょう。

SFTSとは?

https://id-info.jihs.go.jp/diseases/ta/tick-borne-diseases/tick-prevention/index.html(参照:2025-10-17)

ウイルスによって引き起こされる感染症で、マダニが媒介

SFTS(重症熱性血小板減少症候群)は、「SFTSウイルス」というウイルスによって引き起こされる感染症です。

主な感染経路は、ウイルスを保有したマダニに刺されること。山や草むら、畑など、マダニが多く生息する場所で感染するリスクが高まります。

刺されても痛みを感じないため、気づかないうちに感染しているケースもあります。

感染後は、発熱や全身の倦怠感、下痢、嘔吐、意識障害などの症状が現れることがあります。特に高齢者では重症化しやすく、死亡例も報告されている危険な病気です。

自然の中で活動する際には、マダニに刺されない工夫がとても重要です。

人から人への感染例も報告あり(体液・血液など)

SFTSは基本的にマダニから人へ感染しますが、人から人への感染もまれに報告されています。感染者の血液や体液に直接触れることで、医療従事者や家族などに感染した例があります。

そのため、感染が疑われる人のおう吐物や血液には直接触れないよう注意が必要です。

手袋やマスクを着用し、手洗いや消毒を徹底することで二次感染を防げます。SFTSウイルスはアルコールや塩素系消毒剤で不活化されるため、家庭でも対処可能です。

発症者の介護や看病をする際は、衛生管理を怠らないようにしましょう。

人から人への感染は少ないとはいえ、油断せず予防行動をとることが大切です。

主に西日本で多く報告されているが、全国的に警戒が必要

SFTSは、2013年に国内で初めて確認されて以来、主に西日本を中心に患者が報告されています。

特に、九州・四国・中国地方では発生件数が多く、山間部や農村地域で注意が必要です。しかし近年では、関東や東北などでも患者報告があり、全国的にリスクが広がっている状況です。

マダニは地域を問わず生息しており、気温の上昇とともに活動範囲が拡大しています。温暖化の影響で、春から秋にかけての活動期間も長くなってきました。

「西日本だけの病気」と思わず、どの地域でもマダニ対策を心がけることが重要です。

屋外活動の際は、服装や虫よけ対策など、日常的な備えが感染予防につながります。

主な症状と発症の流れ

発熱、嘔吐、下痢、倦怠感などの初期症状

SFTS(重症熱性血小板減少症候群)は、感染後6〜14日ほどの潜伏期間を経て発症します。

最初に現れるのは、発熱・倦怠感・食欲不振・頭痛・筋肉痛など、風邪に似た初期症状です。その後、嘔吐や下痢、腹痛などの消化器症状が加わることが多く、体調が急速に悪化します。

症状が進むと高熱が続き、体力を消耗しやすくなります。

「夏バテかな?」と軽く考えてしまうケースもありますが、SFTSでは急変することがあるため注意が必要です。早い段階で医療機関を受診し、マダニに刺された可能性を医師に伝えることが大切です。

初期症状のうちに対応すれば、重症化を防げる場合もあります。

血小板や白血球の減少による出血傾向、意識障害などの重症化例

SFTSが進行すると、血液の成分に異常が現れ、血小板や白血球の数が大幅に減少します。その結果、歯ぐきや皮膚からの出血、紫斑(内出血)、鼻血などが出やすくなります。

免疫力の低下によって感染症を併発することもあり、症状がさらに悪化します。重症化すると、意識障害・けいれん・多臓器不全を引き起こすこともあります。

特に高齢者や基礎疾患のある人は重症化リスクが高く、命に関わることも少なくありません。

現時点では有効な特効薬やワクチンがないため、早期発見と対症療法が重要です。

異常を感じたら、ためらわず医療機関を受診しましょう。

潜伏期間や、症状の出方(軽症〜重症)を紹介

SFTSの潜伏期間は一般的に6〜14日で、マダニに刺されてから約1〜2週間後に発症します。症状の重さは個人差があり、軽症で済む場合もあれば、急速に悪化するケースもあります。

軽症の場合は数日で解熱し自然回復しますが、重症例では死亡率が10〜30%に達することもあります。症状の進行速度が早いため、「少しおかしい」と感じた段階での受診が重要です。

とくに高熱や強い倦怠感、嘔吐・下痢が続く場合は、早めに医師の診察を受けましょう。

発症初期は風邪や胃腸炎と区別がつきにくいのが特徴です。

屋外活動歴やマダニに刺された記憶があるかどうかが、診断の手がかりになります。

感染経路と感染リスクが高い場所

山林・草むら・畑仕事・キャンプなど、屋外活動中のマダニ咬傷

SFTS(重症熱性血小板減少症候群)は、マダニに咬まれることで感染します。

マダニは森林や草むら、田畑の周辺などに多く生息しており、人や動物に取りついて吸血します。登山やキャンプ、畑仕事、庭の手入れなど、自然の中での活動中に咬まれるケースが多く見られます。

咬まれても痛みやかゆみがほとんどないため、気づかないうちに感染していたという例も少なくありません。特に足首・腕・首まわりなど、肌の露出が多い部位は要注意です。

活動前に長袖・長ズボンを着用し、虫よけ剤を使用することが基本的な対策になります。

草むらに入った後は、衣服や体をすぐに確認し、マダニが付着していないかチェックしましょう。

犬や猫を介して感染する可能性も

マダニは人だけでなく、犬や猫などのペットにも寄生します。

ペットが屋外でマダニを連れて帰り、飼い主がそのマダニに咬まれることで感染することもあります。また、感染した動物の血液や体液に直接触れることで、人から人へ感染する可能性も報告されています。

特にペットの体調が急に悪化した場合は、マダニ感染を疑い、早めに動物病院を受診しましょう。ブラッシングやシャンプーの際には、毛の中にマダニがいないかを定期的に確認することも重要です。

動物と密接に接する方(飼い主、獣医、保護活動者など)は、感染リスクが高いと認識しておく必要があります。

ペットと一緒に屋外に出るときも、虫よけ対策を人と動物の両方で行うことが大切です。

マダニは春〜秋に活動が活発になる

マダニは一年中存在しますが、春から秋(4月〜11月)にかけて活動が最も盛んになります。特に、気温20〜30℃・湿度の高い時期はマダニの繁殖環境に適しており、咬傷の報告も増加します。

この季節はキャンプやハイキングなどの屋外活動も増えるため、感染リスクが上昇します。秋口にも油断は禁物で、落ち葉や草の根元などにもマダニは潜んでいます。

冬でも温暖な地域では活動が続くことがあるため、年間を通じた注意が必要です。

「もう寒いから大丈夫」と思って屋外で油断すると、思わぬ被害に遭うこともあります。

外出の際は季節を問わず、衣類や虫よけで予防する意識を持つことが大切です。

感染を防ぐための対策

肌を露出しない服装(長袖・長ズボン・帽子・手袋)

マダニは、草むらや林の中で人や動物に取りつき、衣服の隙間から皮膚に侵入して吸血します。

そのため、屋外で活動する際は肌を露出しない服装を選ぶことが大切です。長袖・長ズボンを着用し、裾は靴下の中に入れるなど、できるだけ隙間を作らない工夫をしましょう。

帽子や首まわりを覆うタオル、手袋も効果的です。明るい色の服を選ぶと、マダニが付着しても見つけやすくなります。

また、アウトドア用の防虫加工が施された衣類を活用するのもおすすめです。

服装の工夫は、最も手軽で効果的な「第一の防御」になります。

虫よけスプレー(ディート・イカリジン配合)の活用

マダニ対策には、ディート(DEET)やイカリジンを含む虫よけスプレーの使用が効果的です。

これらの成分はマダニのほか、蚊やブユなどにも有効で、皮膚や衣類に噴霧して使用します。肌が露出している部分や衣服の上からも、こまめに塗り直すことが大切です。

特にディートは濃度によって効果時間が異なるため、表示を確認して使いましょう。また、草むらに入る際はズボンの裾や靴まわりにもスプレーすると効果が高まります。

虫除けスプレーの独特の香りが嫌!な場合は、シトラスの香りの虫除けスプレーもありますので参考になさってくださいね。

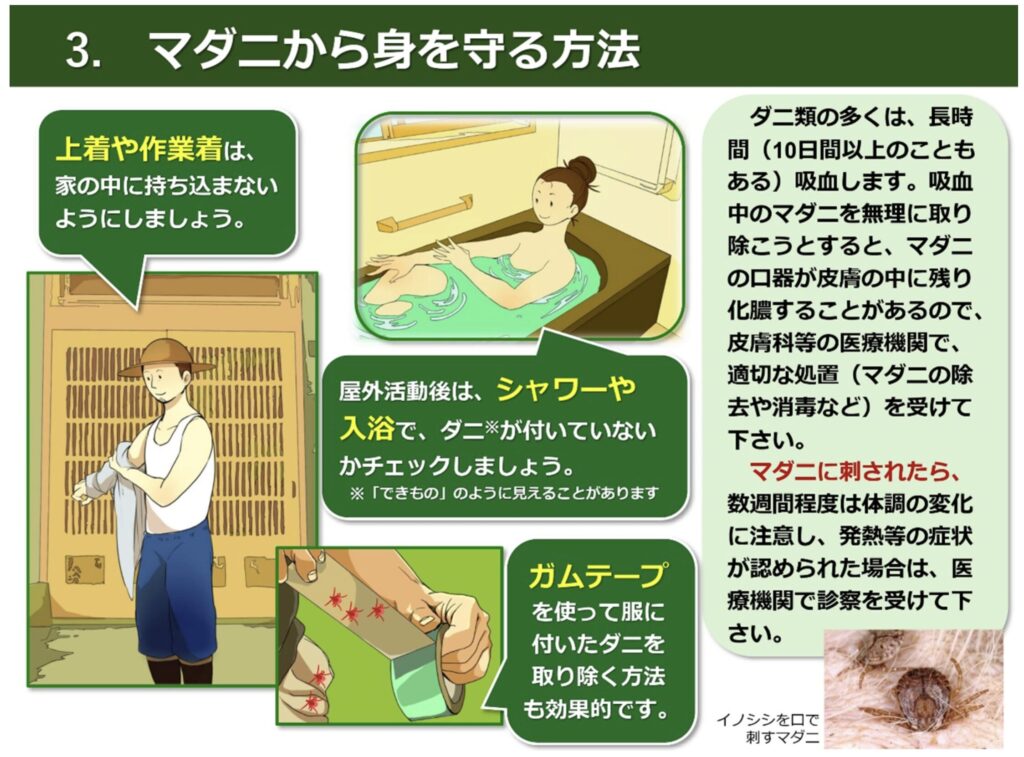

屋外から帰ったら、すぐに着替え・入浴・体チェック

https://id-info.jihs.go.jp/diseases/ta/tick-borne-diseases/tick-prevention/index.html(参照:2025-10-17)

野外活動のあとに大切なのは、早めの確認とケアです。

帰宅したら、まず衣服をすべて脱いで洗濯し、すぐに入浴して体を丁寧に洗いましょう。マダニは小さく、体にしっかりと食い込んでいることもあるため、鏡を使って全身をチェックします。

特に、わきの下・ひざの裏・耳の後ろ・股の周辺など、皮膚の柔らかい部分を念入りに確認してください。もしマダニが付着していた場合、無理に引き抜くと感染リスクが高まります。

ピンセットなどで自分で取ろうとせず、すぐに医療機関を受診するのが安全です。

ペットからの感染に注意!ペットにもダニ対策を

犬や猫などのペットも、屋外で遊ぶうちにマダニを連れて帰ることがあります。

ペットに付着したマダニが飼い主に移るケースもあり、家庭内感染の原因となることがあります。散歩や外遊びの後は、ブラッシングや体のチェックを習慣づけましょう。

特に耳の裏や首まわり、足の付け根など、毛が密集している部分をよく確認します。動物病院で処方されるマダニ駆除薬や予防薬の定期使用も有効です。

また、ペットと寝る・抱っこする前には、外出後のチェックを済ませておくのが安心です。

もしマダニに噛まれたら?

無理に引き抜かない(口が皮膚に残り感染リスク上昇)

マダニに噛まれたとき、絶対に自分で引き抜こうとしないことが大切です。

マダニは口の部分(頭部)を皮膚の奥深くに差し込んで吸血しており、無理に取ると口が皮膚内に残る危険があります。

そのまま感染を起こしたり、炎症や化膿の原因にもなります。ピンセットや爪でつまんで取ろうとすると、マダニの体液が皮膚に入り込むリスクもあります。

もし見つけたら触らず、体に付着した状態のまま医療機関へ行くのが最も安全な対応です。

早めに医療機関へ(皮膚科または内科)

マダニが刺さった場合は、できるだけ早く医療機関を受診しましょう。

受診先としては「皮膚科」や「内科」、または救急外来でも構いません。医師が専用の器具を使って、口の部分までしっかりと除去してくれます。

吸血中のマダニを正しく取り除くことで、感染症(SFTSなど)へのリスクを大幅に減らせます。

また、症状がなくても数週間は経過観察が必要で、発熱・倦怠感・下痢・吐き気などの変化があれば再受診を。医療機関では、抗生物質の処方や感染予防のための指導を受けることもあります。

噛まれた場所や体調を記録しておく

受診時には、噛まれた場所や日付、症状の経過を伝えることが重要です。咬傷部位をスマートフォンで撮影しておくと、医師の診断にも役立ちます。

発熱や吐き気などの体調変化が出た場合は、時系列でメモしておくとよいでしょう。

SFTSなどの感染症は、数日から2週間の潜伏期間があるため、後から症状が出ることもあります。特に、「高熱」「出血傾向」「意識がもうろうとする」といった症状が見られたら、すぐに再受診を。

また、マダニを密閉容器に入れて持参できれば、感染の有無を調べる手がかりにもなります。

服や持ち物にも注意!

マダニは、体だけでなく衣服や靴、リュックなどに付着して家に持ち込まれることもあります。噛まれていなくても、屋外活動後は衣服をすぐに洗濯し、乾燥機でしっかり乾かすことが大切です。

布団やソファなどに落ちたマダニが再び人を刺すケースもあるため、掃除機での吸引や高温乾燥も有効。

また、屋外に座るときはレジャーシートを敷くなど、直接草地に触れないように心がけましょう。

このように、マダニ対策は「体」だけでなく「持ち帰らない工夫」もポイントです。

まとめ:「草むらに入る=感染リスクを意識する」

SFTS(重症熱性血小板減少症候群)は、特別な行動をしなくても、草むらや畑など身近な場所で感染リスクがある病気です。マダニに咬まれることで感染するため、「山に行かないから大丈夫」と油断せず、日常の外出やペットとの触れ合い時にも注意が必要です。

感染を防ぐための基本は、肌の露出を避ける服装と虫よけ対策、そして屋外活動後のセルフチェック。また、ペットを介した感染の可能性もあるため、ペットのダニ対策や体調管理も忘れずに行うことが大切です。

もしマダニに咬まれた場合は、決して無理に取らず、速やかに医療機関を受診しましょう。早めの対応が重症化を防ぐ第一歩です。

<記事を作成するにあたり参考にしたサイト>

国立健康危機管理研究機構 感染症情報提供サイト マダニ対策、今できること

https://id-info.jihs.go.jp/diseases/ta/tick-borne-diseases/tick-prevention/index.html(参照:2025-10-17)

厚生労働省 ダニ媒介感染症

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164495.html(参照:2025-10-17)

厚生労働省 重症熱性血小板減少症候群(SFTS)に関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou19/sfts_qa.html(参照:2025-10-17)

ランキングに参加しています。ポチッとしてもらうと、とても励みになります(^-^)/

記事が気に入ったら

フォロープリーズ!

Wrote this articleこの記事を書いた人

あかぐり

クレジットカードを使い続けて10年以上。初めてクレジットカードを作る人に向けて、また、サイトに来てくれた人の経験や知識に「ちょい足し」するべく、クレジットカードの実体験とお金に関する情報を発信しています。