突然の大雨や地震が起きたとき、私たちは慌てて避難経路を探そうとします。

しかし、日頃から道を確認していなければ、思わぬ危険に直面してしまうこともあります。

避難所までのルートに川や崖、古い塀などがあると、災害時には大きなリスクになるのです。

そこで役立つのが、日常の中で手軽に取り組める「防災さんぽ」です。

特別な準備も費用もいらず、普段の散歩や買い物のついでに始められます。

実際に歩いてみることで、地図や頭の中だけでは気づけない危険を発見できます。

また、家族と一緒に歩けば、防災への意識を高めるきっかけにもなります。

小さな習慣が、大切な命を守る行動へとつながるのです。

防災さんぽとは?

普段の散歩や買い物のついでに、避難所までの道を確認する習慣

防災さんぽとは、特別な時間を設けなくても日常生活に取り入れられる防災習慣です。いつもの散歩や買い物に行くとき、避難所までの道を実際に歩いてみることから始まります。

地図で確認するだけでは気づけない段差や細い道なども、歩くことで把握できます。普段から歩き慣れておけば、非常時に迷わず安全に移動できる安心感があります。

また、昼間と夜間の道の印象が異なる場合もあり、時間帯を変えて確認するとより効果的です。

家族で一緒に歩けば、小さな子どもや高齢者の歩きやすさも確認できます。「特別な行事」ではなく「日常の一部」として続けられるのが防災さんぽの強みです。

こうした積み重ねが、いざという時の行動の確実さを高めてくれます。

大雨や地震を想定して「危険になりそうな場所」を実際に歩いて把握できる

防災さんぽでは、単に道順を覚えるだけでなく「危険を想定して確認する」ことが大切です。

例えば、大雨のときに冠水しやすい低い道や、川沿いのエリアなどを実際に歩いてみます。また、地震で倒壊の恐れがある古い塀や、落下物がありそうな場所も要チェックです。

災害時に避けるべき道を事前に知っておくことで、安全な選択肢を持つことができます。一見便利に見える近道が、非常時には危険なルートになることも少なくありません。

実際に歩くからこそ、頭の中だけのシミュレーションでは見えない弱点を発見できます。危険箇所を知っておけば、災害時の不安を減らし冷静な判断につながります。

まさに「歩く防災訓練」といえる身近な取り組みなのです。

特別な知識や体力は不要で、誰でもすぐに始められる

防災さんぽは、専門的な防災知識や特別な装備を必要としません。日常の延長で取り組めるので、小さな子どもから高齢者まで誰でも参加できます。

歩く距離も無理に長くする必要はなく、近所を少し確認するだけでも効果があります。特に高齢者や子どもにとっては「自分でもできる防災」として意識を高めやすいのが特徴です。

また、普段の健康維持や運動不足解消にもつながる一石二鳥の取り組みです。「やらなきゃ」と気負う必要がなく、散歩や外出のついでに自然に実践できます。

こうした気軽さが習慣化を後押しし、継続的な防災力アップにつながります。今からでもすぐに始められる「身近な防災の第一歩」としておすすめです。

防災さんぽで確認すべきポイント

川や用水路の近く:大雨時に氾濫や増水の危険

防災さんぽでは、まず川や用水路の周辺を歩いて危険を確認しておきましょう。大雨の際、普段は穏やかな水路でも一気に増水して氾濫することがあります。

特に小さな橋や低い道は、水があふれると通れなくなる可能性が高いです。過去の浸水履歴や水害のハザードマップも参考にすると理解が深まります。

近道だからといって川沿いを選ぶのは、災害時には非常に危険です。実際に歩くと「雨の日は避けたい道」がどこか明確に見えてきます。

危険箇所を事前に把握し、別の安全ルートを選べるようにしておくことが重要です。

これにより、大雨時の避難行動がよりスムーズになります。

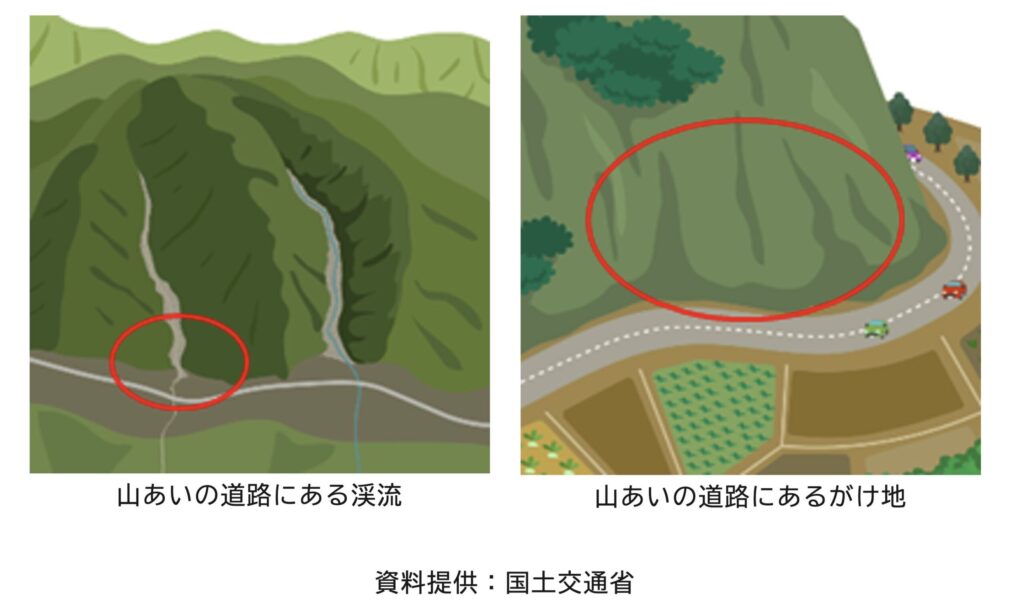

坂道や崖付近:土砂崩れ・落石のリスク

https://www.gov-online.go.jp/article/201106/entry-7545.html(参照:2025-09-30)

坂道や崖の近くは、地震や大雨の後に土砂崩れや落石が起こりやすい場所です。防災さんぽで歩く際は、斜面が急な場所や土がむき出しのところを注意して見ましょう。

住宅地の裏山や造成地の法面も、災害時には崩れる恐れがあります。道沿いに石垣や古い擁壁がある場合も要注意です。

普段の生活では気づかない危険が、実際に歩くと目に入ることがあります。安全な迂回ルートを探しておくことが、いざという時の命を守ります。

危険な坂道や崖を通らずに避難できる道を複数確認しておくと安心です。

「安全な道を知る」こと自体が、防災力を高める第一歩になります。

狭い路地や古いブロック塀:地震時の倒壊リスク

細い路地や古いブロック塀が並ぶ道は、地震時に大きな危険となります。ブロック塀が倒れると、逃げ道をふさいだり、歩行者に直接被害を与える恐れがあります。

特に老朽化した塀やひび割れが目立つ塀は要注意です。また、電柱や看板なども倒れる可能性があるため、周囲をよく観察しましょう。

避難経路に狭い路地しかない場合は、代替ルートを考えておくことが大切です。

昼間は気づかない危険が、夜に歩くとより実感できる場合もあります。普段の散歩で「危険を避ける目」を養うことが、防災さんぽの大きな意義です。

倒壊リスクを把握し、安全な道を選べるよう準備しておきましょう。

夜間の明るさ:停電や夜の避難を想定

防災さんぽでは、夜間の暗さも確認しておくことが重要です。昼間は安全に見える道でも、夜になると街灯が少なく真っ暗な場合があります。

停電が起きると、さらに見通しが悪くなり危険度が増します。足元が不安定な道や階段は、暗いと特に転倒リスクが高まります。

夜間に避難する可能性を想定し、どの道が安全かを事前に把握しておきましょう。懐中電灯やヘッドライトを持って歩いてみるのも有効です。

「暗さのチェック」をしておくことで、災害時の安心感がぐっと高まります。

家族全員で体験しておけば、夜間の避難行動が現実的になります。

避難所までの距離・所要時間:実際に歩いて把握

地図で見る距離と、実際に歩いたときの距離感は大きく違うことがあります。防災さんぽでは、避難所までの所要時間を実際に歩いて確認しましょう。

子どもや高齢者と一緒なら、さらに時間がかかることも想定が必要です。荷物を持って歩く場合の負担も考えておくと現実的です。

「歩いて何分かかるのか」を把握しておけば、災害時の行動がスムーズになります。複数の避難所やルートを試しておくと、状況に応じて柔軟に対応できます。

普段の生活圏で無理なく避難できる道を知ることが、命を守る備えです。「知っている」こと自体が最大の安心材料となるのです。

防災さんぽのメリット

地図やアプリだけではわからないリアルな危険を知れる

地図やハザードマップは便利ですが、実際に歩いてみないと気づかない危険があります。例えば、ブロック塀の老朽化や街灯の少なさは、現地でなければ把握できません。

雨が降ると滑りやすい坂道や、水たまりができやすい低地も要チェックです。防災さんぽを行うことで、机上ではわからない“リアルなリスク”を発見できます。

「いざという時に通れない道」を事前に把握しておけば、避難時の混乱を防げます。実体験を通して得た情報は、家族全員で共有しやすいのもメリットです。

こうした具体的な発見は、防災力を大きく高めることにつながります。地図と現場確認を組み合わせて、より現実的な備えを整えましょう。

家族や子どもと一緒に防災意識を高められる

防災さんぽは、一人で行うよりも家族で行うとさらに効果的です。特に子どもと一緒に歩くことで、避難経路を自然に覚えられます。

「ここは危ないね」「こっちの道のほうが広いね」と話しながら確認できるのも大切です。高齢者にとっても、無理のないペースで歩けるかを確かめるよい機会になります。

家族全員で体験することで、防災意識が日常生活に根付きやすくなります。非常時に「誰も道を知らない」というリスクを減らせるのは大きな安心です。

普段の散歩感覚で参加できるので、子どもも楽しく取り組めます。「防災=難しいこと」ではなく、「身近で大切なこと」として共有できるのです。

日常の散歩と兼ねられるため、続けやすい

防災さんぽは特別な準備をしなくても、普段の散歩や買い物と兼ねられます。「少し遠回りして避難所まで歩いてみる」など、無理なく実行できるのが特徴です。

続けやすい習慣として取り入れられるので、防災意識が途切れません。毎回歩く時間帯を変えると、昼と夜の違いも確認できて効果的です。

普段から繰り返すことで、道の変化や新しい危険も早く気づけます。健康のためのウォーキングと兼ねれば、一石二鳥の取り組みになります。

無理なく取り入れられる点が、防災さんぽの大きな強みです。「特別なことではなく、日常の一部」として定着させられます。

いざというときに「どの道を通れば安全か」即座に判断できる

災害時は、短時間で安全なルートを選ぶことが命を守る鍵となります。防災さんぽで複数の道を実際に歩いておけば、選択肢が増えます。

大雨で川沿いが危険なら、坂道を避けた別ルートを知っておくことができます。「この道は狭いから地震時は避けよう」といった判断が即座にできるのです。

実際に歩いた経験があると、地図を見なくても自然と体が動きます。不安な状況の中で「知っている道がある」ということは大きな安心感になります。

災害発生時に迷わず行動できるのは、事前準備の最大の成果です。結果として、家族全員の安全につながる備えとなります。

防災さんぽを習慣にする工夫

猛暑日や氷点下時など、過酷な季節を想定しておく

防災さんぽは天気の良い日だけでなく、猛暑日や真冬の氷点下など、過酷な気候を想定して歩いてみるのも有効です。

実際の避難は大雨や災害直後など、体力的に厳しい状況で行わなければならない可能性があるからです。夏なら日陰の有無や給水スポットの位置、冬なら路面の凍結や風を遮る建物の有無などに注目しましょう。

普段は気にならない道も、炎天下や寒波の中では体力を奪う要因になります。複数の季節で防災さんぽをしておくことで、どんな状況下でも安全に避難できるかをシミュレーションできます。

これにより、災害時に適切な行動をとりやすくなります。

当たり前ですが夜に避難をすることになれば、暗い中での移動となります。懐中電灯は一家に一つ以上持っておくと安心ですよ。

写真を撮っておく

歩いた道や危険を感じた場所をスマホで写真に残しておくと、後から家族と共有できるので便利です。

例えば「ここは大雨で水が溜まりやすい」「このブロック塀は傾いている」といったポイントを記録すれば、視覚的に危険を理解できます。写真は防災ノートやクラウドにまとめておけば、家族の誰でも確認できます。

また子どもや高齢者に説明する際も、写真を見せれば理解しやすくなります。さらに時間が経って街並みが変わったとき、以前の記録と比較することで新たな危険に気づけることもあります。

写真を活用することで、防災さんぽの効果を長期的に高めることができます。

災害時の備蓄についても検討する

防災さんぽをすると「この避難所までは20分かかる」「途中で自販機やコンビニは少ない」など、生活に直結する課題が見えてきます。

そこから「飲み物や軽食を家にどの程度備蓄しておけば安心か」といった備えを具体的に考えることができます。

また、停電や断水を想定して水や非常食だけでなく、懐中電灯やモバイルバッテリーの必要性にも気づきやすくなります。歩きながら得た気づきを備蓄計画に反映すれば、実際の災害時に慌てずに行動できるでしょう。

防災さんぽは避難経路の確認だけでなく、家庭の防災力を総合的に高めるきっかけにもなります。

まとめ

防災と聞くと、大きな準備や特別な知識が必要だと思いがちですが、「防災さんぽ」は誰でもすぐに始められる身近な方法です。

普段の散歩や買い物のついでに避難経路を確認するだけで、自分や家族の命を守る力が確実に高まります。地図やアプリでは気づけない危険を発見でき、いざというときの判断力にもつながります。

また、季節ごとの状況を想定したり、写真で記録したりすることで、防災意識を日常的に維持できます。小さな一歩の積み重ねが、大きな安心へとつながります。

ぜひ今日から「防災さんぽ」を取り入れて、暮らしの中で無理なく防災力を育てていきましょう。

<記事を作成するにあたり参考にしたサイト>

政府広報オンライン 土砂災害から身を守る3つのポイント あなたも危険な場所にお住まいかもしれません!

https://www.gov-online.go.jp/article/201106/entry-7545.html(参照:2025-09-30)

ランキングに参加しています。ポチッとしてもらうと、とても励みになります(^-^)/

記事が気に入ったら

フォロープリーズ!

Wrote this articleこの記事を書いた人

あかぐり

クレジットカードを使い続けて10年以上。初めてクレジットカードを作る人に向けて、また、サイトに来てくれた人の経験や知識に「ちょい足し」するべく、クレジットカードの実体験とお金に関する情報を発信しています。