地震や台風のニュースを見るたびに、「うちも何か備えなきゃ…」と思う方は多いのではないでしょうか。

でも、いざ防災グッズを調べてみると、種類が多すぎて何から揃えればいいのか迷ってしまいますよね。

実は、最初に準備すべきなのは「非常用トイレ」と「お水」です。

食べ物よりも先にこの2つを備えるだけで、災害時の不安がぐっと減ります。

なぜなら、停電や断水が起きると真っ先に困るのはトイレと水だからです。

この記事では、「なぜトイレと水が最優先なのか」「どんなタイプを選べばいいのか」をわかりやすくご紹介します。

まずは、家族を守るための第一歩を一緒に始めましょう。

なぜ「非常用トイレ」と「お水」が最優先なの?

停電・断水で一番困るのが「トイレ」と「飲み水」

災害が起きると、多くの家庭でまず止まってしまうのが「電気」と「水道」です。

電気が止まればポンプも動かず、水が出なくなる地域も少なくありません。

飲み水がなくなるのはもちろん、トイレの水も流せなくなります。

水が使えないということは、衛生状態が一気に悪化するということ。

特に小さな子どもや高齢の家族がいる家庭では、感染症のリスクも高まります。

だからこそ、最初の備えは「水」と「トイレ」が基本なのです。

食べ物は数日なくても生命維持はなんとかできるけど、水とトイレは我慢できない

人は食べなくても数日は生きられますが、水がないと3日ももちません。もちろん、食事も大切なんですけどね。まずはお水の確保を考えましょう。

また、トイレを我慢すると体調を崩すだけでなく、腎臓や膀胱のトラブルを引き起こすことも。

災害時に最もストレスを感じるのも、実は「排泄と水の問題」なのです。

だからこそ、非常食を買うより先に、この2つを確保しておくことが現実的な備えです。

「命と衛生を守る」ために、まずこの2つを揃えることが大切

非常用トイレとお水を備えることは、「生きるための準備」であると同時に「衛生を守る行動」でもあります。

トイレの確保で感染症の拡大を防ぎ、清潔な水で脱水症状を防ぐことができます。

この2つが揃っていれば、避難生活の中でも最低限の安心を保つことができます。

まずは“命を守るための基本セット”として、家族の人数分のトイレと水を準備しましょう。

それが、どんな災害にも動じない「安心の第一歩」になります。

非常用トイレの種類と選び方

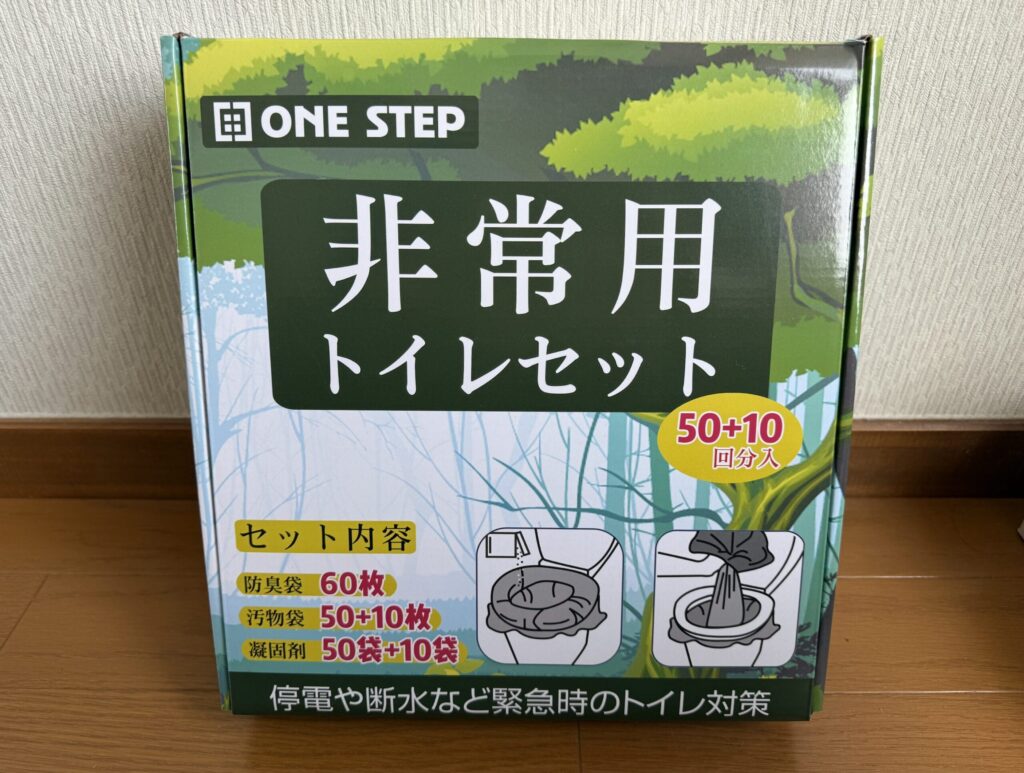

袋タイプ(凝固剤+防臭袋)

最も手軽に使えるのが「袋タイプ」の非常用トイレです。

排泄物を包む袋と、臭いや液体を固める凝固剤がセットになっています。

使い方は簡単で、袋を便器や簡易便座にセットし、使用後に凝固剤を振りかけるだけ。

排泄物がすぐに固まり、ニオイを防ぐ効果も高いのが特徴です。

軽量で場所を取らず、持ち運びやすいため家庭・車・避難袋に最適です。

使用後は袋を密封して可燃ごみとして処理できる場合が多いですが、自治体によって異なります。

災害直後など水道が止まったときにもすぐ使える「初動対応」におすすめのタイプです。

価格も手頃で、1回あたり100円前後から購入できるのが魅力です。

15年の長期保存が可能で、防臭袋もついているものでしたら以下の非常用トイレがおすすめです。著者も購入してストックしています。15年保存ができるというのがポイントです。

簡易便座タイプ(段ボール・バケツ型)

段ボールやバケツを利用した「簡易便座タイプ」は、座って使える安心感があります。

便座部分に袋タイプのトイレをセットして使用する仕組みです。

床に直接しゃがむ必要がないため、子どもや高齢者にも使いやすいのが特徴。

段ボール製は軽量で折りたたみ可能、収納にも便利です。

バケツ型はより安定性が高く、繰り返し使えるタイプもあります。

使用時は安定した場所に設置し、袋がずれないように注意が必要です。

家庭のトイレが使えない期間が長引く場合には、座り心地の良い簡易便座が重宝します。

袋タイプと組み合わせて使うことで、より快適な環境を整えられます。

使う人数×3日分を目安に、できれば7日分用意すると安心

非常用トイレは「1人あたり1日5回程度」を目安に計算すると良いでしょう。

例えば家族4人なら、3日分で約60回分、7日分なら約140回分が必要になります。

停電や断水が長引くことを想定し、余裕を持って準備しておくのが理想です。

特に都市部では水道や下水道の復旧に時間がかかる場合もあります。

非常時には物資が届かないことも多く、トイレ用品は早めの備蓄が重要です。

家族構成(小さな子ども、高齢者など)によって必要数も変わります。

まとめ買い用セットや個包装タイプを組み合わせて備えておくと便利です。

「多すぎるかな」と感じるくらいの備えが、いざという時に心の余裕になります。

飲料水の備蓄量と保管のコツ

1人1日3リットル×7日分=最低でも21リットル

災害時には水道が止まることを想定し、1人あたり1日3リットルの水を目安に備えましょう。

これは、飲み水だけでなく、調理や歯みがきなど最低限の生活に使う量を含みます。

1人分で7日間、合計21リットルあれば、ライフラインの復旧まで安心です。

家族が多い場合は人数分を掛けて計算し、まとめて備蓄するのが基本です。

水は思った以上に重いので、2リットルボトルだけでなく500mlサイズも混ぜると便利です。

特に高齢者や子どもがいる家庭では、小分けボトルが持ち運びしやすくなります。

また、断水時にはトイレや洗面でも水を必要とするため、余裕を持った量が望ましいです。

「少し多めに」が、非常時の安心を生みます。

ペットボトル水を定期的にローリングストック

飲料水は「買って終わり」ではなく、定期的に使いながら補充するのがコツです。

この方法をローリングストックと呼びます。

普段の生活で飲んだ分を補充していくことで、常に新しい水を保てます。

災害が起きても賞味期限切れの心配がなく、無駄が出にくい備蓄法です。

棚や段ボールに「賞味期限の近い順」に並べておくと、管理が楽になります。

季節の変わり目などに点検日を決めておくのもおすすめです。

「消費しながら備える」ことで、防災と日常を自然に結びつけられます。

水だけでなく、非常食や乾電池なども同じ方法で管理できます。

保存期間5年以上の長期保存水も便利

長期間交換の手間を減らしたい人には、長期保存水が最適です。

特殊なボトルや殺菌技術を使うことで、5年以上の保存が可能になっています。

オフィスや倉庫、車の中など、頻繁にチェックできない場所にも向いています。

一般的なペットボトル水より価格はやや高めですが、管理の手間が少ないのが利点です。

賞味期限が切れにくいため、防災用と分けて保管しておくと安心です。

保存場所は直射日光を避け、温度変化の少ない場所を選びましょう。

災害時には配給がすぐに届かない可能性もあるため、「すぐ飲める水」が命を守ります。

定期交換が面倒な方には、長期保存水を中心とした備蓄が現実的です。

こちらの保存水は、5年の保存が可能です。よかったら覗いてみてくださいね。

ペットや赤ちゃん用の水も忘れずに

災害時は人間だけでなく、ペットや赤ちゃんの水も欠かせません。

ペットには体重に応じて1日あたり200〜500ml程度を目安に計算しましょう。

赤ちゃんにはミルク調乳用として「軟水」や「ベビー用の水」を準備しておくと安心です。

硬水を使うと消化に負担がかかるため、ラベルで水質を必ず確認します。

また、動物用・乳児用ともに「開封後は早めに使い切る」ことが大切です。

非常時は清潔な容器や哺乳瓶を確保するのが難しいため、使い捨てのものを用意しておくと便利です。

人と同じタイミングで給水できるよう、保管場所も一緒にしておくと取り出しやすいです。

「家族全員分の水を備える」という意識が、真の防災対策になります。

備蓄食品を追加すると安心

火を使わず食べられる缶詰・レトルト食品

災害時は電気・ガス・水道が止まり、「調理ができない」状況になることがあります。

そんな時に役立つのが、火を使わずに食べられる缶詰やレトルト食品です。

ツナ缶、サバ缶、カレー、おかゆ、スープなどはそのままでも食べられ、栄養もあります。

レトルト食品は湯せんできなくても食べられるタイプを選ぶと安心です。

パンやクラッカー、アルファ化米(お湯・水で戻せるごはん)もおすすめです。

「おいしく食べられること」は、非常時の心の支えにもなります。

家族の好みに合わせて、普段から食べ慣れた味をストックしておきましょう。

定期的に入れ替える「ローリングストック方式」で、賞味期限切れも防げます。

カセットコンロとボンベもあると便利

食料を備えるなら、カセットコンロとガスボンベも一緒に準備しておきましょう。

停電時でも温かいスープやご飯を作れるだけで、気持ちが大きく変わります。

特に寒い季節には、温かい食事が体温維持と安心感につながります。

ガスボンベは1本で約1時間使用可能なので、3本×家族人数分を目安に。

ただし、ボンベは高温多湿を避けて保管し、定期的に錆びや期限をチェックしましょう。

コンロ使用時は換気を忘れず、テントや密閉空間では絶対に使わないよう注意が必要です。

お湯を沸かせることで、レトルト食品・粉ミルク・インスタント食品の幅も広がります。

「食べられる・温められる」環境は、非常時の安心を大きく支えます。

甘いもの(チョコ・ようかん)はストレス緩和にも◎

災害時は、寒さや不安、睡眠不足などで心身に大きなストレスがかかります。

そんな時に役立つのが、甘いものです。チョコレートやようかん、飴などを備えておきましょう。

糖分はエネルギー源になるだけでなく、脳を落ち着かせる効果もあります。

特にようかんは、長期保存ができて食べやすく、避難所生活でも人気です。

また、個包装のキャンディーや栄養補助ゼリーも手軽で便利です。

小さな「おやつ」があるだけで、子どもや高齢者の不安を和らげることもできます。

賞味期限が長いものを選び、バッグや防災リュックに少し忍ばせておくのもおすすめです。

「おいしいものを食べる安心感」も、防災対策の大切な一部です。

自治体の補助金制度を活用しよう

地域によっては、防災グッズや感震ブレーカーの購入に対して助成金が出る場合もあります。

「非常用トイレセット購入費の一部助成」や「緊急地震速報受信端末の補助」なども、自治体によって制度は様々です。

例えば、南さつま市では家庭用防災用品購入のために補助金を利用することができます。上限5万円(1/2まで補助、購入代金の合計額が1万円以上の防災用品を対象)まで補助されるので、5万円あれば防災グッズや備蓄をかなり充実したものにできるのではないでしょうか。

南さつま市にお住まいの方で防災グッズの購入を考えている方は、ぜひご活用ください。

引用:南さつま市 家庭用防災用品購入補助金南さつま市では、災害時の在宅避難などに備え、家庭での防災用品の備蓄を進めることで、災害時における自助力の強化に繋げるため、防災用品の購入費の一部を補助します。

災害はいつ起こるかわかりませんので、早めの備えをお願いします。

https://www.city.minamisatsuma.lg.jp/living/bosai-kotsu/kateibousai/e031148.html(参照:2025-07-18)

防災グッズの購入を検討している方は、お住まいの自治体のホームページや防災課に問い合わせて補助等があるか確認することをお勧めします。

まとめ:「命を守る準備は、小さな一歩から」

災害時に本当に困るのは、トイレとお水が使えなくなることです。

この2つを備えておくだけで、命を守り、衛生を保つことができます。

それに加えて、少しずつ食料やカセットコンロを揃えていけば、より安心です。

完璧を目指す必要はありません。今日できる一歩から始めましょう。

非常時の備えは、「もしも」の不安を「いつでも大丈夫」に変えてくれます。

あなたと大切な人の安心を、少しずつ形にしていきましょう。

ランキングに参加しています。ポチッとしてもらうと、とても励みになります(^-^)/

記事が気に入ったら

フォロープリーズ!

Wrote this articleこの記事を書いた人

あかぐり

クレジットカードを使い続けて10年以上。初めてクレジットカードを作る人に向けて、また、サイトに来てくれた人の経験や知識に「ちょい足し」するべく、クレジットカードの実体験とお金に関する情報を発信しています。