SNSやインターネット掲示板の普及によって、誰でも気軽に発信できるようになった一方で、心ない誹謗中傷に傷つく人が後を絶ちません。

もしも、あなたや身近な人が誹謗中傷を受けてしまったら——どうすればよいのでしょうか?

この記事では、誹謗中傷の定義から初期対応、心のケア、法的対処法まで、知っておくべきポイントをやさしく解説します。

誹謗中傷とは?

警察庁サイトでは以下のように記載されています。

引用:警察庁 インターネット上の誹謗中傷等への対応誹謗中傷とは、悪口や根拠のない嘘等を言って、他人を傷つけたりする行為です。インターネット上で誹謗中傷の書き込みをすれば、内容によって名誉毀損罪や侮辱罪等の刑事責任を問われる場合があります。

https://www.npa.go.jp/bureau/cyber/countermeasures/defamation.html

- 名誉毀損:刑法230条、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損」することを指します。

- 侮辱罪:刑法231条、事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者のことを指します。

人の悪口を言わない人なんているわけないじゃん!・・・と思う方もいるかもしれません。

「悪口」も度が過ぎると罪を問われる可能性がある

「悪口なんて、誰だって言うじゃん!」

ええ、そうです。子どもに限らず大人だって言います。親、子ども、上司、部下。誰だって生きていれば小言のひとつやふたつ言いたくなりますよね。

ですが、それらは以下から来ているかもしれません。

・マウント(自分が優位に立つために相手を貶める)

・悩み

・相手が自分の理想(あるべき姿)と異なっているので、その失望感を払拭させるための精算作業

他にもあるかもしれません。

悪口を言ってしまうのは、あなたの中に不満があるから。

不満や怒りを感じたら、まず距離を取るなどして環境を変えることが必要です。そして専門の相談員などに相談の検討を。

悪口も度が過ぎると罪を問われる可能性があります。

ぜひ、あなたが悪口を言ってしまわないような環境を整えてください。

「誹謗中傷の基準って何?」「自分のケースは誹謗中傷に当たるの?」など、専門的な法律の相談は、弁護士などの専門家にご相談してくださいね。

誹謗中傷を受けたときの初期対応

誹謗中傷を受けたら、まず冷静に行動しましょう。

1. 相手に反応しない

感情的に反論したくなるかもしれませんが、相手を刺激すると、事態が悪化する恐れがあります。まずは無視することが基本です。

2. 証拠を保存する

後の対処のために、投稿のスクリーンショット・投稿日時・URLなどを残しておきましょう。削除されてしまう前に確保しておくことが大切です。

引用:警察庁 インターネット上の誹謗中傷等への対応掲載された内容の記録

自分自身を誹謗中傷等する内容がインターネット上に掲載されていることを把握した場合には、プロバイダや掲示板サイト管理者等への削除依頼や関係機関への相談、警察への通報・相談の際に必要となりますので、掲載されたサイトやSNSのページを印字し、当該サイトの名称、URL、書き込み者、書き込み日時、内容等を記録してください。

https://www.npa.go.jp/bureau/cyber/countermeasures/defamation.html

3. 信頼できる人に相談する

一人で抱え込まず、家族や友人、職場の上司、専門家に相談することで、心の負担が軽くなります。

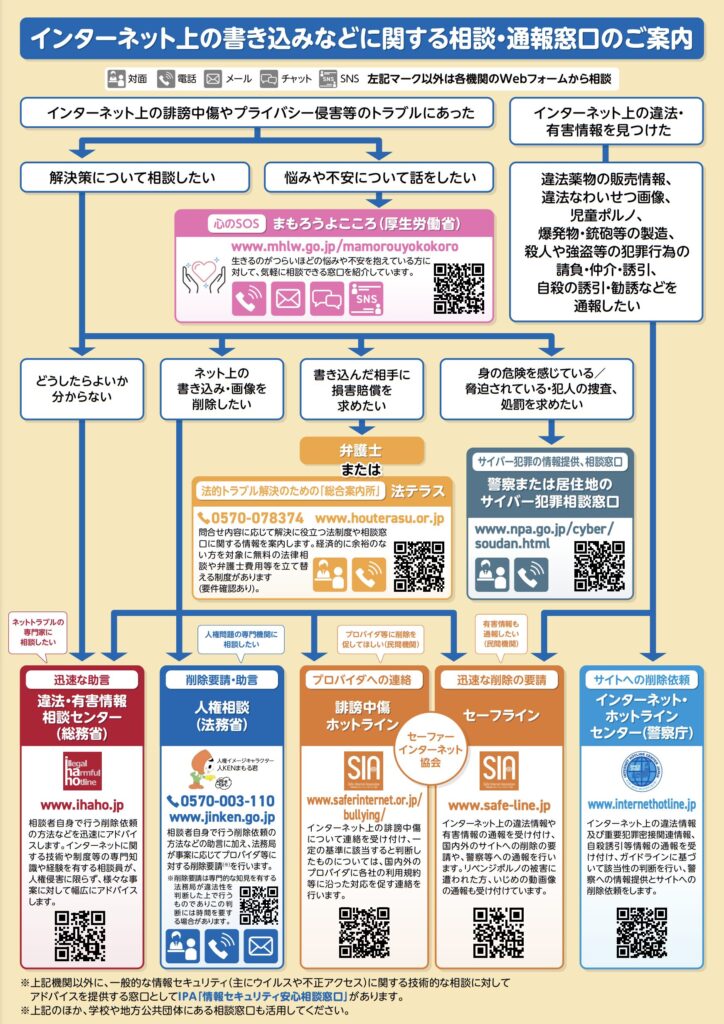

どこに相談や通報すればいいの?については以下のフローチャートをご紹介します。

https://www.npa.go.jp/bureau/cyber/countermeasures/defamation.html

PDF版はこちらです。

心のケアも忘れずに

誹謗中傷は、心に深い傷を残すことがあります。ときには、眠れなくなったり、外出が怖くなるほどのストレスになることも。

自分を守るための方法

- SNSから一時的に距離を置く

- 好きな音楽や映画で気分転換する

- 信頼できる人との時間を大切にする

つらさが続く場合は、メンタルクリニックやカウンセリングサービスを利用するのもおすすめです。心が回復することが、何よりも大切です。

法的な対処法

もし悪質な内容や個人情報の暴露が含まれている場合は、法的措置を検討しましょう。

サイトやSNSへの通報

誹謗中傷に該当する投稿は、各SNSの運営会社に通報し、削除を依頼できます。

発信者情報開示請求

相手が匿名でも、裁判所を通じてIPアドレスや名前を特定する「発信者情報開示請求」が可能です。

弁護士への相談

法的手続きには専門知識が必要です。誹謗中傷に詳しい弁護士へ相談することで、スムーズに解決できる可能性があります。

誹謗中傷の再発を防ぐには?

以下のような対策をとることで、誹謗中傷を受けにくくすることができます。

- SNSの公開範囲やプライバシー設定を見直す

- 本名や顔写真の掲載を避ける

- 匿名アカウントとの関わり方に注意する

自分の身を守るためにも、「発信する情報」や「関わる相手」を慎重に選ぶようにしましょう。

過激な投稿を防ぐためのポイント

1. 感情が高ぶったときは投稿を控える

怒りや悲しみ、不安など強い感情があるときは、一度スマホやパソコンから離れて深呼吸を。感情に任せた投稿は、後悔につながることが多いです。

2. 「相手が目の前にいたら言えるか?」と自問する

投稿前に「この言葉、目の前の人に直接言えるかな?」と考えてみるのも有効です。面と向かっては言えないような強い言葉は、投稿しないほうが賢明です。

3. 事実確認をしてから発信する

デマや誤解が含まれた情報をそのまま拡散すると、加害者側になってしまうことも。一次情報を確認し、信頼できる情報源かどうかをチェックしましょう。

4. 「誰かを攻撃する言葉」は使わない

批判と攻撃は別物です。主張がある場合も、他人を否定せず、自分の意見として丁寧に伝える工夫を。たとえば「○○はダメだ!」よりも「私は△△のほうが安心だと感じます」といった言い回しが効果的です。他人の意見と自分の意見は区別した方が、お互いが安心できます。自分と他人の境界線を一緒にしないように。

5. 「1回見直す」習慣をつける

投稿前に、少し時間を置いて読み返してみましょう。時間をおいて冷静になることで、「これは余計な一言かも」と気づけることがあります。

自分も守り、誰かを傷つけないSNSを目指して

SNSはとても便利で楽しいツールですが、一方で大きな影響力を持っています。だからこそ、言葉の力を意識して、思いやりある使い方をしたいですね。

自分の心も守り、他人も傷つけない——そんなSNSとの付き合い方を、私たち一人ひとりが意識していけたら、ネットの世界ももっと優しくなるはずです。

もしあなたの発言が誤解を招いてしまったら

意図していなかったとしても、自分の発言が誰かを傷つけることもあります。

発言前に一度立ち止まり、「誰かを不快にさせないか」を考える習慣を持ちましょう。

誤解された場合は、素直に謝罪し、誠実に対応することが信頼を守る鍵です。

まとめ

誹謗中傷を受けたとき、最も大切なのは「あなた自身の心と安全を守ること」です。

- 冷静に対応し、証拠を保存

- 必要があれば法的な手段を取る

- 心のケアをしっかりと行う

つらい気持ちは決して一人で抱え込まないでください。

あなたには守られる権利があります。そして、少しずつでも前に進む力も、きっとあります。

そして最後に。

この世界は、「白か黒か」「正しいか間違っているか」といった単純な二択では語れないことばかりです。

人の価値観や背景、立場が違えば、同じ出来事もまったく別の意味を持つし、どちらか一方の視点だけでは真実にたどりつけないことも多いですよね。

たとえば、ある人にとっての「正義」は、別の誰かにとっての「加害」になることもあるし、良かれと思った選択が、別の立場では悲しい結末を生むこともある。

だからこそ、曖昧さやグレーな領域を認めること——それが人としての成熟なのかもしれません。

「わからない」ということを受け入れる勇気や、「どちらの言い分にも一理ある」と考える柔らかさが、今の時代にはとても大切になっている気がします。

<記事を作成するにあたり参考にしたサイト>

警察庁 インターネット上の誹謗中傷等への対応

https://www.npa.go.jp/bureau/cyber/countermeasures/defamation.html

厚生労働省 まもろうよこころ

https://www.mhlw.go.jp/mamorouyokokoro/

ランキングに参加しています。ポチッとしてもらうと、とても励みになります(^-^)/

記事が気に入ったら

フォロープリーズ!

Wrote this articleこの記事を書いた人

あかぐり

クレジットカードを使い続けて10年以上。初めてクレジットカードを作る人に向けて、また、サイトに来てくれた人の経験や知識に「ちょい足し」するべく、クレジットカードの実体験とお金に関する情報を発信しています。