停電が起きたとき、私たちの生活を支えてくれるのは「電気」です。

しかし、災害時にはモバイルバッテリーや充電器だけでは心もとないこともあります。

そんなとき、身近で頼りになるのが「電池」です。

懐中電灯や携帯ラジオなど、命を守る道具の多くは電池で動きます。

小さくても大きな役割を果たす電池は、災害対策に欠かせない存在です。

この記事では、電池の活用方法や注意点をわかりやすくご紹介します。

電池が活躍する場面

懐中電灯(停電時の照明確保)

停電が発生すると、まず必要になるのが「光」です。

懐中電灯は、暗闇の中で安全に行動するために欠かせません。

特に夜間や避難所への移動時には、明かりがあることで転倒やケガを防げます。乾電池式の懐中電灯は手軽で、LEDタイプなら長時間の使用も可能です。

ヘッドライト型を用意すれば、両手が自由に使えるため作業効率も高まります。

スマホのライトも使えますが、電池消費が激しいため懐中電灯を優先しましょう。

携帯ラジオ(情報収集に必須)

災害時に正確な情報を得ることは命を守る上で重要です。携帯ラジオは停電や通信障害が発生しても使える頼れる存在です。

電池式であれば、スマホの電波が途絶えても最新の防災情報を収集できます。避難所の開設状況や気象情報、避難指示などを素早く把握可能です。

小型で持ち運びやすいタイプを選べば、避難の際にも負担になりません。

ラジオは「正しい行動を取るための判断材料」を与えてくれます。

災害時の混乱を防ぐためにも、一台常備しておくことをおすすめします。

小型扇風機や暖房器具(一部の防災グッズ)

夏の猛暑や冬の寒さは、避難生活で体調を崩す大きな要因です。

最近は乾電池や単三電池で動く小型扇風機やミニ暖房器具が市販されています。

特に熱中症対策として、扇風機は換気が悪い場所で役立ちます。

一方、冬場の避難所では電池式カイロやミニ暖房器具が防寒に有効です。ただし消費電力が大きいため、長時間の使用には限界があります。

必要に応じて、他の暖房・冷房対策と併用すると安心です。「快適さ」は心の安定にもつながるため、防災グッズの一つとして検討しましょう。

電池式モバイルバッテリー(スマホ充電に使えるタイプも)

スマホは連絡や情報収集、安否確認に欠かせない道具です。

しかし、停電が続くと充電切れが最大のリスクになります。

そんな時に役立つのが「電池式モバイルバッテリー」です。単三電池などを入れて使えるタイプなら、どこでも充電が可能です。

USBポート付きであれば、スマホ以外の機器も充電できます。予備の乾電池さえ確保しておけば、長期間の停電にも対応可能です。

「スマホ=命綱」と考え、電池式バッテリーを一つ備えておくと安心です。

電池を長持ちさせるコツ

電池の保管方法(高温多湿を避ける、冷蔵庫保管は不要など)

電池は高温多湿に弱いため、直射日光の当たらない涼しい場所で保管しましょう。

夏場の車内やストーブの近くなど、温度が上がる場所は避けてください。湿気の多い場所も液漏れやサビの原因となります。

冷蔵庫に入れる必要はなく、むしろ結露によるトラブルを招くことがあります。

未使用の電池はパッケージから出さず、そのまま保管するのが安心です。防災用にまとめてストックする場合は、賞味期限と同じように「使用期限」を意識しましょう。

電池を長持ちさせるコツ

電池を長く使うためには、こまめなチェックと正しい使い方が大切です。

長期間使わない機器からは電池を取り外しておくことで液漏れを防げます。同じ種類・同じ容量の電池を組み合わせて使うことも寿命を延ばすポイントです。

使用中に電池が熱くなった場合はすぐに取り外し、無理に使い続けないようにしましょう。節電モードのある機器では、それを活用することで電池の消耗を抑えられます。

使いかけの電池は専用ケースで保管し、ショート防止のため金属と接触させない工夫が必要です。

災害時に電池を効率よく使う工夫

災害時は電池の入手が難しくなるため、無駄を省いた使い方が重要です。

まずは「懐中電灯やラジオなど命を守る機器」を優先し、娯楽用の機器は控えましょう。照明は白熱電球よりも消費電力が少ないLEDライトを使うと、電池の持ちが大きく変わります。

明るさは必要最小限に絞り、常時点灯よりも必要なときだけ使う工夫が有効です。

複数の機器を同時に使うのではなく、役割ごとに使用時間を決めると電池消費を抑えられます。電池式の機器と充電式をうまく併用し、モバイルバッテリーやソーラー充電器と組み合わせるのもおすすめです。

限られた電池を「どこにどれだけ回すか」を考えて使うことが、生き残るための大切な工夫になります。

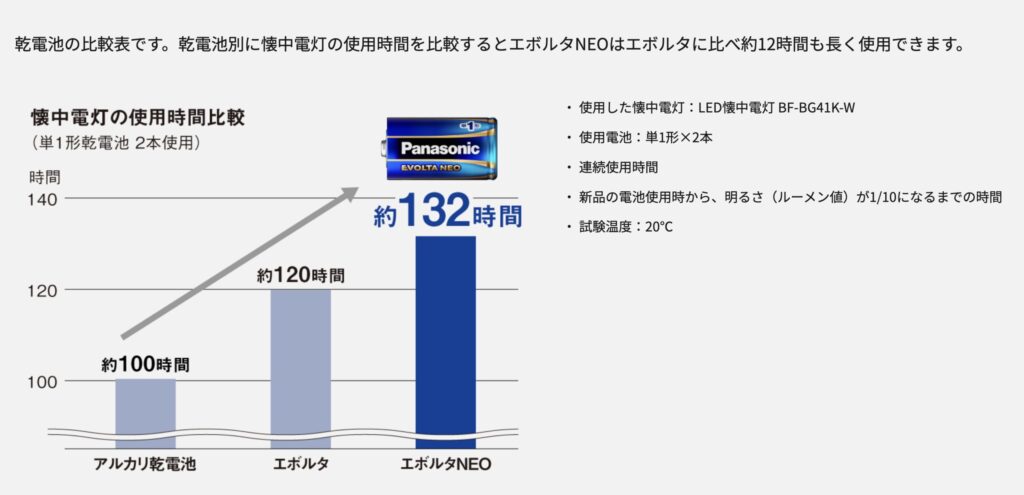

パナソニックの エボルタNEOは長持ち

「備蓄していても、消費期限とか使用期限を気にしなきゃいけなくて大変!」

そうなんです。ローリングストックしましょう!と色々なところで聴きはしますが、実際

・使用期限を確認して

・期限が近い場合は使い切って新しいものを用意する

というのは結構大変です。せめて使用期限が長い方が楽ですよね。

パナソニックの乾電池エボルタNEOは、使用推奨期限がなんと10年。

単1乾電池で懐中電灯を132時間使用できます。災害時は灯りが必需品。

著者はこの電池を買って防災袋に入れています。

https://panasonic.jp/battery/comparison/drycell.html(参照:2025-09-11)

電池を準備しようとお考えの方は、よかったら選択肢の一つとしてどうぞ。

電池と併用すると安心なグッズ

いざ停電!となったときに、持ってる電池が懐中電灯の仕様と合わない!という事態が発生すると思います。

事前に用意しておかないと、懐中電灯に合った電池を持っていることはできないでしょう。

横着な著者は「どんな電池でも使える懐中電灯があればいいんじゃない?」ということで、どんな電池でも光る懐中電灯を購入・使用しています。

その名も「電池がどれでもライト(パナソニック)」。その名の通り、そのままの仕様の製品名です。

この懐中電灯があれば、例えば時計に使用していた電池を抜いてこのライトに入れる・・・ということもできます。

とりあえず、他のものに使用している電池を引き抜いてこのライトに入れていけばよい、何も考えずに電池を集めていけばよいのです。

とはいうものの、他のものに使用していた電池ではどれくらいライトをつけ続けられるのか不安なので、懐中電灯用の電池は買っておいたほうが安心だと思います。

電池を選ぶポイント

アルカリ電池・マンガン電池・リチウム電池の違いと使い分け

アルカリ電池はパワーが強く、懐中電灯やラジオなど消費電力の大きい機器に向いています。

マンガン電池は安価で、リモコンや時計など長時間にわたり少しずつ電力を使う機器に最適です。

リチウム電池は高性能で長寿命、温度変化にも強く、災害用の機器や長期保管に特におすすめです。ただしリチウム電池は価格が高めなので、普段使いと災害用で使い分けると経済的です。

電池を選ぶ際は「どの機器でどれくらい電力を使うか」を考えるのがポイントです。非常用持ち出し袋にはアルカリ電池とリチウム電池を組み合わせて備えておくと安心です。

用途を理解して適材適所で使い分けることで、電池の持ちを最大限に活かすことができます。

単一・単二・単三・単四など、サイズの互換性や用途

電池には「単一・単二・単三・単四」などのサイズがあり、機器ごとに必要な種類が異なります。懐中電灯やラジオは単一・単二を使うことが多く、小型家電は単三・単四が主流です。

最近は「スペーサー」を使えば、単三電池を単一や単二の代わりに使える製品もあります。

ただし互換性を利用しても持続時間は短くなるため、あくまで応急的な方法と考えましょう。防災備蓄としては、使用頻度の高い単三電池を多めに備えておくのがおすすめです。

また、単三や単四は充電式(エネループなど)と併用すると効率的です。複数のサイズをまんべんなく揃えておくことで、あらゆる機器に対応できます。

長期保存に向いている電池の種類

災害用の備蓄には、長期保存が可能な電池を選ぶことが重要です。

リチウム電池は保存期間が10年を超える製品もあり、防災向けに最適です。

アルカリ電池も種類によっては保存期間が5〜10年と長めのものがあります。

一方、マンガン電池は保存性が低く、長期備蓄にはあまり向きません。

パッケージに「使用推奨期限」が記載されているので、購入時に必ずチェックしましょう。非常用には「長寿命タイプ」や「10年保存可能」と明記された製品を選ぶのが安心です。

定期的に入れ替える「ローリングストック方式」で、新しいものに更新するのも大切です。保存性の高い電池を選ぶことで、いざというときの安心感が格段に高まります。

電池の注意点(安全面)

プラス・マイナスを間違えて入れない

電池を機器に入れるとき、必ず「+」「-」の向きを確認しましょう。

向きを逆にしてしまうと、機器が動かないだけでなく故障の原因にもなります。

場合によっては電池が発熱し、破損や液漏れを引き起こす可能性もあります。小さなお子さんがいる家庭では特に注意が必要です。

取り付け時は、電池ケースの表示をよく確認する習慣をつけましょう。電池を交換するときはまとめて取り替え、向きを一つずつ確認するのがおすすめです。

「ちょっとくらい大丈夫」という油断が事故につながるため、必ず正しく装着しましょう。

異なる種類・容量の電池を混ぜて使わない

アルカリ電池とマンガン電池など、種類の違う電池を一緒に使うのは危険です。

放電スピードや電圧が異なるため、電池同士の負担が大きくなります。その結果、液漏れや発熱、故障につながるリスクがあります。

また、同じ種類でも「新品と使いかけ」を混ぜて使うのもNGです。

片方の電池に過剰な負荷がかかり、寿命が短くなります。必ず同じ種類・同じメーカー・同じ容量のものをセットで使いましょう。

防災用に保管するときも、パッケージ単位で管理するのが安心です。

液漏れを防ぐために古い電池は早めに交換

電池を長期間入れっぱなしにすると、内部の液が漏れ出すことがあります。

液漏れは機器を壊すだけでなく、触ると手や皮膚に悪影響を及ぼすこともあります。特に使用頻度の低い懐中電灯やリモコンは注意が必要です。

「しばらく使っていないけど大丈夫かな?」と思ったら早めに確認しましょう。

使用期限が切れそうな電池は、災害用備蓄から入れ替えるのも有効です。液漏れを防ぐには、使わない機器からは電池を抜いておくことも大切です。

「定期点検」と「早めの交換」で、トラブルを未然に防ぎましょう。

使用済み電池の捨て方(自治体ルールを守る)

電池は普通ゴミとして捨ててはいけない場合があります。

多くの自治体では「資源ごみ」や「有害ごみ」として分別回収を行っています。回収ボックスはスーパーや家電量販店に設置されていることもあります。

特にボタン電池や充電式電池は、専用の回収ルートを利用する必要があります。誤った処分は火災や環境汚染につながるため、必ずルールを確認しましょう。

使用済み電池は袋にまとめて、保管場所を分けておくと便利です。

「自治体のルールを守る」ことが、安全で環境にやさしい処分の第一歩です。

まとめ

災害時は限られた電池をどう活用するかが、安心と安全を大きく左右します。

必要な機器を優先し、消費電力の少ない製品を選ぶことで、非常時のライフラインを長く維持することが可能です。

日頃から備えと工夫を意識しておくことで、いざという時も落ち着いて対応できるでしょう。

ランキングに参加しています。ポチッとしてもらうと、とても励みになります(^-^)/

記事が気に入ったら

フォロープリーズ!

Wrote this articleこの記事を書いた人

あかぐり

クレジットカードを使い続けて10年以上。初めてクレジットカードを作る人に向けて、また、サイトに来てくれた人の経験や知識に「ちょい足し」するべく、クレジットカードの実体験とお金に関する情報を発信しています。